29 aprile 1945: la misericordia in una spilla da balia

Ci sono cose (come le guerre, il Fascismo, il Nazismo) che condanneremo per sempre. Ma tra tanto odio, si possono cercare piccoli segni di misericordia

Il giorno in cui me ne resi conto, rimasi male per una drammatica coincidenza.

Esattamente trent’anni prima che io nascessi, nello stesso giorno, il ventinove aprile 1945, i corpi di Benito Mussolini, di Claretta Petacci e di altri gerarchi fascisti, giustiziati il giorno prima, venivano offerti alla folla in uno slargo anonimo di Milano, piazzale Loreto.

Sulla pensilina metallica di un distributore di benzina in costruzione, i vigili del fuoco issano i corpi a testa in giù, un po’ per offenderli ancora, un po’ per preservarli dalla furia della folla. In una manciata di giorni tutto aveva preso un’accelerazione impensabile.

C’era fretta di chiudere la partita con la cattura di Mussolini; i partigiani avevano paura che gli Alleati lo potessero trovare prima, magari offrendogli un salvacondotto per l’America del sud. L’arresto avvenne quasi per caso a Dongo, sul lago di Como, durante un controllo sui mezzi delle truppe tedesche in ritirata verso il Trentino. Di sicuro, il Duce stava tentando una poco onorevole fuga in Svizzera e si era fatto convincere a salire su un camion delle truppe tedesche con indosso, per camuffarsi, un cappotto nazista, più grande di un paio di taglie.

Gli spari dell’esecuzione erano avvenuti davanti al cancello di una villa isolata, in seguito ad un rocambolesco andirivieni, mai del tutto chiarito.

Adesso, è il tempo dell’ostensione pubblica per imprimere nella memoria l’immagine della fine di un incubo lungo un ventennio.

Dopo la caduta del fascismo e il conseguente arresto del Duce nel luglio 1943, appariva un capitolo chiuso; invece, l’incubo era tornato con la nascita del mostro voluto da Hitler e denominato dall’amico Benito: Repubblica sociale italiana. Disconosceva già l’aggettivo fascista. La guerra civile successiva aveva inasprito la lotta. L’inutile violenza delle stragi naziste in ritirata e di quelle fasciste di frustrazione avevano ulteriormente esacerbato gli animi.

Il quotidiano La Repubblica pochi giorni fa spiegava: «Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia facenti parte del Corpo Volontari della Libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate; il CLNAI emanò dei decreti legislativi, assumendo il potere “in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano”, stabilendo tra le altre cose la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre giorni dopo».

Gli ultimi esponenti del governo fantoccio della Repubblica di Salò si erano già incamminati verso Como: chi con l’illusione di raggiungere la Valtellina per impostare un’invalicabile difesa, chi con l’idea più realista di riparare in Svizzera.

Ecco la data in cui in Italia ricordiamo la liberazione. Sul calendario, il giorno è colorato di rosso e lo festeggiamo non andando al lavoro o a scuola. Pochi ne fanno memoria. Tra quei pochi, alcuni ne fanno memoria in modo di parte, non partigiano.

Al venticinque aprile fa da contraltare il ventinove, il giorno di piazzale Loreto.

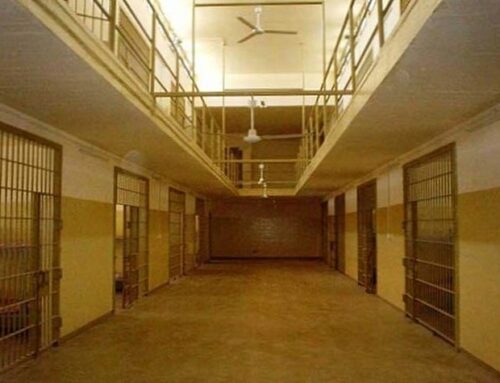

Proprio lì c’era stata l’esecuzione di quindici partigiani da parte di membri della Legione fascista Ettore Muti. L’ordine era stato emanato dal comando nazista di Milano nella persona di Theodor Saevecke, da quel giorno chiamato “il boia di piazzale Loreto”. Era il dieci agosto 1944 e i cadaveri vennero oltraggiati ed esposti al pubblico. La loro colpa: essere partigiani reclusi a San Vittore, dove furono prelevati per vendicare un attentato avvenuto due giorni prima in viale degli Abruzzi, in cui non morì alcun soldato tedesco – uno solo ferito – ma sei milanesi e altri undici rimasero feriti.

Quella carneficina era una ferita da sanare.

Ma torniamo al 1945, a quella mattina del ventinove aprile in cui bisogna fare i conti con il mostro: il Duce. Antonio Scurati scrive in M, la fine e il principio – quarto e ultimo volume sul fascismo e il suo ideatore –: «Nel giro di poco una folla eccitata e furibonda si gonfia attorno al cadavere di Mussolini e dei suoi complici. Se ne perpetra lo scempio. Fisico e simbolico, materiale morale… una donna spara cinque colpi sulle spoglie di Mussolini per vendicare i suoi cinque figli morti. I più sfrenati sputano, urinano sulle salme… li calpestano, ne sfigurano i volti a calci, vendemmiano a colpi di tacco su ciò che col passare dei minuti rischia di diventare una sanguinolenta poltiglia di carni».

Il Duce e i gerarchi erano stati dati in pasto alla folla, quella stessa che pochi anni addietro esultava, in adunate oceaniche, all’udire la notizia della scriteriata discesa in guerra dell’Italia: «L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia».

La misericordia e la pietà per i morti ha il solo volto di Carla Voltolina, moglie del partigiano che sarebbe diventato nel 1978 presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Con una spilla da balia blocca la gonna, per non mettere alla berlina le parti intime del corpo a testa in giù di Clara Petacci.

C’è qualcosa di atavico e inspiegabile nell’accanimento. La stessa Edda Ciano Mussolini, figlia prediletta del Duce, ma allontanatasi dal padre dopo che non aveva fermato la fucilazione a Verona del marito Galeazzo per vendicare gli ingrati gerarchi che il venticinque luglio 1943 hanno decapitato il fascismo, espone un concetto ambiguo e struggente. Negli anni ottanta dirà: «D’altronde, si odia particolarmente ciò che si è molto amato, e io sostengo che lo scempio di piazzale Loreto fosse un gesto d’amore.»

Con quest’ulteriore dimostrazione di violenza si chiude un cerchio, o meglio un insieme di cerchi. Ogni cosa appare compiuta.

Pensare al ventinove aprile 1945 mi fa venire alla mente la divisione in due fazioni, che da sempre ci caratterizza: guelfi contro ghibellini; gli stessi guelfi divisi in guelfi di parte bianca e guelfi di parte nera; … e poi socialisti e fascisti, monarchici e repubblicani, comunisti e democristiani; … e poi ce ne sarebbero tante altre da raccontare. Un binomio in guerra per ogni fase della storia.

Il nostro essere di parte è insito nel DNA.

A guardarlo da qui, ciò che appariva lontanissimo nel venticinque aprile 1975 in cui nacqui – la guerra era finita da trent’anni e nuovi malesseri della Repubblica avevano fatto accantonare i suoi ricordi – oggi, nel ventinove aprile di cinquant’anni dopo, appare molto più vicino, molto più reale, quasi palpabile, anche se recondito. La guerra è dentro di noi.

Solo una mano gentile può portare la misericordia e la pietà ai vinti. Ma chi vorrebbe appartenere a questa categoria?

Fonte

Immagine

Ci sono cose (come le guerre, il Fascismo, il Nazismo) che condanneremo per sempre. Ma tra tanto odio, si possono cercare piccoli segni di misericordia

Il giorno in cui me ne resi conto, rimasi male per una drammatica coincidenza.

Esattamente trent’anni prima che io nascessi, nello stesso giorno, il ventinove aprile 1945, i corpi di Benito Mussolini, di Claretta Petacci e di altri gerarchi fascisti, giustiziati il giorno prima, venivano offerti alla folla in uno slargo anonimo di Milano, piazzale Loreto.

Sulla pensilina metallica di un distributore di benzina in costruzione, i vigili del fuoco issano i corpi a testa in giù, un po’ per offenderli ancora, un po’ per preservarli dalla furia della folla. In una manciata di giorni tutto aveva preso un’accelerazione impensabile.

C’era fretta di chiudere la partita con la cattura di Mussolini; i partigiani avevano paura che gli Alleati lo potessero trovare prima, magari offrendogli un salvacondotto per l’America del sud. L’arresto avvenne quasi per caso a Dongo, sul lago di Como, durante un controllo sui mezzi delle truppe tedesche in ritirata verso il Trentino. Di sicuro, il Duce stava tentando una poco onorevole fuga in Svizzera e si era fatto convincere a salire su un camion delle truppe tedesche con indosso, per camuffarsi, un cappotto nazista, più grande di un paio di taglie.

Gli spari dell’esecuzione erano avvenuti davanti al cancello di una villa isolata, in seguito ad un rocambolesco andirivieni, mai del tutto chiarito.

Adesso, è il tempo dell’ostensione pubblica per imprimere nella memoria l’immagine della fine di un incubo lungo un ventennio.

Dopo la caduta del fascismo e il conseguente arresto del Duce nel luglio 1943, appariva un capitolo chiuso; invece, l’incubo era tornato con la nascita del mostro voluto da Hitler e denominato dall’amico Benito: Repubblica sociale italiana. Disconosceva già l’aggettivo fascista. La guerra civile successiva aveva inasprito la lotta. L’inutile violenza delle stragi naziste in ritirata e di quelle fasciste di frustrazione avevano ulteriormente esacerbato gli animi.

Il quotidiano La Repubblica pochi giorni fa spiegava: «Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia facenti parte del Corpo Volontari della Libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate; il CLNAI emanò dei decreti legislativi, assumendo il potere “in nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano”, stabilendo tra le altre cose la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre giorni dopo».

Gli ultimi esponenti del governo fantoccio della Repubblica di Salò si erano già incamminati verso Como: chi con l’illusione di raggiungere la Valtellina per impostare un’invalicabile difesa, chi con l’idea più realista di riparare in Svizzera.

Ecco la data in cui in Italia ricordiamo la liberazione. Sul calendario, il giorno è colorato di rosso e lo festeggiamo non andando al lavoro o a scuola. Pochi ne fanno memoria. Tra quei pochi, alcuni ne fanno memoria in modo di parte, non partigiano.

Al venticinque aprile fa da contraltare il ventinove, il giorno di piazzale Loreto.

Proprio lì c’era stata l’esecuzione di quindici partigiani da parte di membri della Legione fascista Ettore Muti. L’ordine era stato emanato dal comando nazista di Milano nella persona di Theodor Saevecke, da quel giorno chiamato “il boia di piazzale Loreto”. Era il dieci agosto 1944 e i cadaveri vennero oltraggiati ed esposti al pubblico. La loro colpa: essere partigiani reclusi a San Vittore, dove furono prelevati per vendicare un attentato avvenuto due giorni prima in viale degli Abruzzi, in cui non morì alcun soldato tedesco – uno solo ferito – ma sei milanesi e altri undici rimasero feriti.

Quella carneficina era una ferita da sanare.

Ma torniamo al 1945, a quella mattina del ventinove aprile in cui bisogna fare i conti con il mostro: il Duce. Antonio Scurati scrive in M, la fine e il principio – quarto e ultimo volume sul fascismo e il suo ideatore –: «Nel giro di poco una folla eccitata e furibonda si gonfia attorno al cadavere di Mussolini e dei suoi complici. Se ne perpetra lo scempio. Fisico e simbolico, materiale morale… una donna spara cinque colpi sulle spoglie di Mussolini per vendicare i suoi cinque figli morti. I più sfrenati sputano, urinano sulle salme… li calpestano, ne sfigurano i volti a calci, vendemmiano a colpi di tacco su ciò che col passare dei minuti rischia di diventare una sanguinolenta poltiglia di carni».

Il Duce e i gerarchi erano stati dati in pasto alla folla, quella stessa che pochi anni addietro esultava, in adunate oceaniche, all’udire la notizia della scriteriata discesa in guerra dell’Italia: «L’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia».

La misericordia e la pietà per i morti ha il solo volto di Carla Voltolina, moglie del partigiano che sarebbe diventato nel 1978 presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Con una spilla da balia blocca la gonna, per non mettere alla berlina le parti intime del corpo a testa in giù di Clara Petacci.

C’è qualcosa di atavico e inspiegabile nell’accanimento. La stessa Edda Ciano Mussolini, figlia prediletta del Duce, ma allontanatasi dal padre dopo che non aveva fermato la fucilazione a Verona del marito Galeazzo per vendicare gli ingrati gerarchi che il venticinque luglio 1943 hanno decapitato il fascismo, espone un concetto ambiguo e struggente. Negli anni ottanta dirà: «D’altronde, si odia particolarmente ciò che si è molto amato, e io sostengo che lo scempio di piazzale Loreto fosse un gesto d’amore.»

Con quest’ulteriore dimostrazione di violenza si chiude un cerchio, o meglio un insieme di cerchi. Ogni cosa appare compiuta.

Pensare al ventinove aprile 1945 mi fa venire alla mente la divisione in due fazioni, che da sempre ci caratterizza: guelfi contro ghibellini; gli stessi guelfi divisi in guelfi di parte bianca e guelfi di parte nera; … e poi socialisti e fascisti, monarchici e repubblicani, comunisti e democristiani; … e poi ce ne sarebbero tante altre da raccontare. Un binomio in guerra per ogni fase della storia.

Il nostro essere di parte è insito nel DNA.

A guardarlo da qui, ciò che appariva lontanissimo nel venticinque aprile 1975 in cui nacqui – la guerra era finita da trent’anni e nuovi malesseri della Repubblica avevano fatto accantonare i suoi ricordi – oggi, nel ventinove aprile di cinquant’anni dopo, appare molto più vicino, molto più reale, quasi palpabile, anche se recondito. La guerra è dentro di noi.

Solo una mano gentile può portare la misericordia e la pietà ai vinti. Ma chi vorrebbe appartenere a questa categoria?

Fonte

Immagine