Oltre l’integrazione: educare alla relazione

Dal Salento un percorso fortemente voluto e finanziato dall’Ambito Sociale Territoriale di Gagliano del Capo (Le), verso una visione interculturale dell’educazione, attraverso gli occhi di una pedagogista

La mission di spazio + spadoni è la riEvoluzione delle opere di misericordia, che non è solo diffonderle, ma attualizzarle, in linea con i tempi che cambiano.

L’articolo che segue ci offre una chiave per guardare l’opera di misericordia “alloggiare i pellegrini” da un punto di vista diverso, unendo alla tematica dell’accoglienza quelle dell’integrazione e della mediazione interculturale, ma soprattutto del rispetto dell’identità di ciascuno.

Dare un nuovo significato alle parole, quindi, significa porsi verso gli altri con un nuovo approccio.

C’è un momento, quando entri in classe e ti guardi intorno, in cui capisci che non sei lì solo per “intervenire” o “supportare”, ma per ascoltare. È quel momento in cui incroci lo sguardo di un bambino che ha attraversato confini, paure, lingue diverse. E ti chiedi: “Cosa posso fare perché si senta davvero parte di questo spazio, senza dover rinunciare a chi è?”.

Mi chiamo Antonella Attanasio e sono una pedagogista. Il mio percorso professionale è iniziato nei servizi per la prima infanzia, per poi estendersi a progettualità più complesse promosse dalla Caritas Diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca. In questi contesti ho potuto sperimentarmi nell’educazione degli adulti, nell’affiancamento alla genitorialità e nell’accompagnamento di persone con problemi con la giustizia, molte delle quali provenienti da contesti culturali differenti.

Il filo conduttore del mio lavoro, in ogni ambito, è sempre stato uno: contribuire alla costruzione di comunità più accoglienti e inclusive. Per me significa essere costruttrice di spazi umani dove le differenze non vengono cancellate, ma riconosciute e valorizzate.

In ogni esperienza ho imparato che educare non è mai un atto neutro: è scegliere da che parte stare, ogni giorno. Paulo Freire, padre della pedagogia critica, ci ha insegnato che l’educazione è sempre un atto politico. Educare all’integrazione, se significa chiedere a qualcuno di “diventare come noi”, è un atto di potere, non di accoglienza.

Nel febbraio 2024 ho intrapreso una nuova sfida entrando a far parte del Servizio di Mediazione Interculturale nei contesti educativi promosso dall’Ambito Sociale Territoriale di Gagliano del Capo (Lecce), realizzato dalla Cooperativa Ipad Mediterranean (ente capofila) e dall’Associazione Form.Ami, entrambi enti gestori della Caritas Diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Insieme a un’équipe composta da due mediatori culturali e un’insegnante L2, abbiamo avviato il servizio con entusiasmo. Siamo entrati nelle scuole convinti di contribuire a un cambiamento positivo ma presto ci siamo scontrati con un ostacolo sottile ma potente: la parola integrazione. Nelle istituzioni scolastiche, questo termine è spesso inteso come assimilazione della diversità in un contesto omogeneo che lavora con efficienza come un unico cervello. Se si cerca, infatti, sul dizionario Treccani la definizione di integrazione si trova: “assimilazione di un individuo in una società costituita” o “unione e fusione di più soggetti che si completano a vicenda”. Sono due visioni del mondo. Due modi opposti di intendere il nostro lavoro.

Questa ambivalenza è il cuore della questione: se pensiamo all’integrazione come assimilazione, allora ciò che chiediamo ai bambini con background migratorio è di diventare come gli altri, rinunciando alle proprie radici culturali per adattarsi al modello dominante.

Ma questa visione è limitante ed è potenzialmente escludente. Marco Catarci, docente di Pedagogia Interculturale, sottolinea che “l’integrazione autentica è possibile solo nel riconoscimento reciproco”, e non nella cancellazione delle differenze. È una relazione dialogica, dove ogni cultura è portatrice di senso e valore.

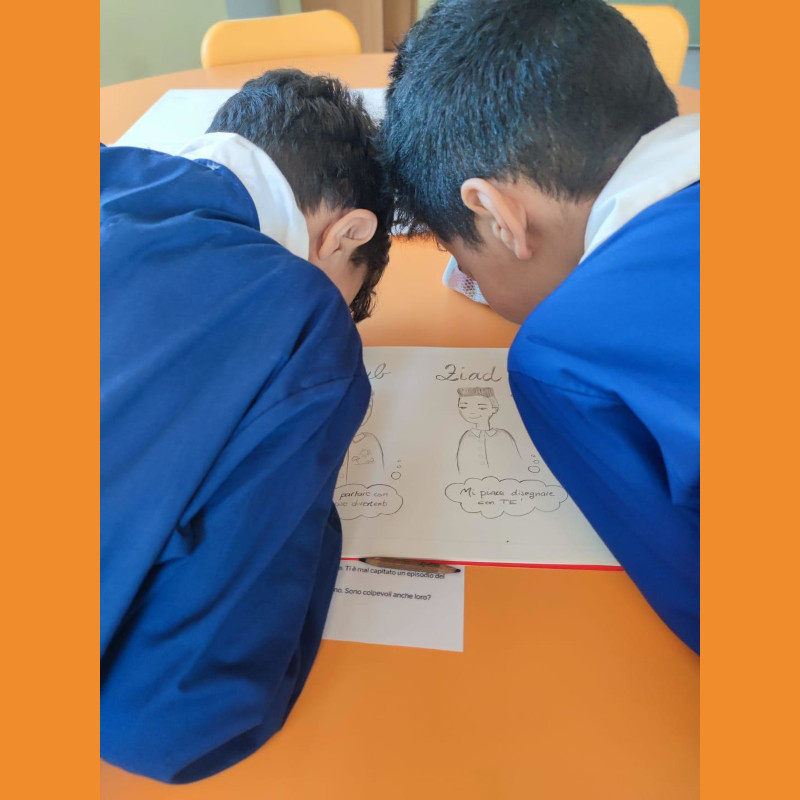

Nel mio lavoro quotidiano, ho scelto di interpretare l’integrazione in linea con la seconda definizione, nel suo senso più evoluto: facilitare l’apprendimento della lingua italiana, ad esempio, non significa chiedere a un bambino di dimenticare la propria lingua madre, ma accompagnarlo nel processo di abitare due mondi linguistici e culturali. Accompagnarlo nell’inserimento scolastico non significa assorbirlo in un gruppo omogeneo, ma renderlo parte di un contesto che rispetti la sua identità.

Integrare non è inglobare. Integrare è mettere in relazione. È creare ponti, non muri invisibili.

È per questo che parlo di mediazione interculturale, e non semplicemente culturale. Non basta “tradurre” una cultura all’altra. Serve creare spazi di interazione, reciprocità e mutuo riconoscimento: l’attenzione è posta sul dialogo e sull’interazione continua tra soggetti, storie, visioni del mondo. La lingua, ad esempio, non è solo uno strumento per comunicare. È una casa dell’identità. Favorire l’apprendimento dell’italiano è fondamentale, certo. Ma farlo senza svuotare il valore della lingua madre significa onorare le radici di ciascun bambino.

La presenza di un bambino con un diverso background culturale è, se vissuta nel modo giusto, un’opportunità di crescita per tutta la classe. L’obiettivo non è costruire un gruppo omogeneo, ma un gruppo coeso nella diversità, in cui ogni identità venga riconosciuta e valorizzata.

Come afferma Maria Teresa Milani, pioniera della pedagogia interculturale, “non si tratta di mediare tra culture, come se fossero blocchi statici e separati, ma di promuovere l’incontro tra persone, portatrici di esperienze culturali plurime e dinamiche”. La diversità non è un ostacolo da gestire, ma una risorsa da valorizzare. E l’inclusione non può ridursi all’adattamento unilaterale del soggetto “estraneo”, ma deve essere un processo bidirezionale in cui tutti, anche la scuola, sono chiamati a mettersi in discussione, a modificarsi, ad apprendere.

Non ho tutte le risposte, e forse è proprio questo che rende il mio lavoro così vivo. Ma so che ogni volta che un bambino racconta la sua storia in classe, ogni volta che un insegnante rivede il proprio modo di accogliere, ogni volta che una famiglia si sente ascoltata lì, sta accadendo qualcosa di educativo e rivoluzionario.

Educare all’intercultura non è una strategia. È un atto quotidiano di fiducia nell’umano. Scegliere il tempo lento dell’incontro, anziché la velocità della prestazione. Significa sostituire l’idea di una scuola “perfetta” con quella di una scuola umana, viva, aperta, capace di trasformarsi ogni giorno.

E se c’è una certezza che porto con me, è che la scuola, se vuole essere veramente inclusiva, non può chiedere ai bambini di rinunciare a ciò che sono. Deve invece aprirsi a ciò che possono diventare, insieme agli altri.

È questo il mio impegno: trasformare ogni contesto educativo in un luogo in cui le differenze non solo convivono, ma si cercano, si ascoltano, si abbracciano. Un luogo dove la diversità non solo è accettata, ma diventa motore di apprendimento, confronto e umanità.

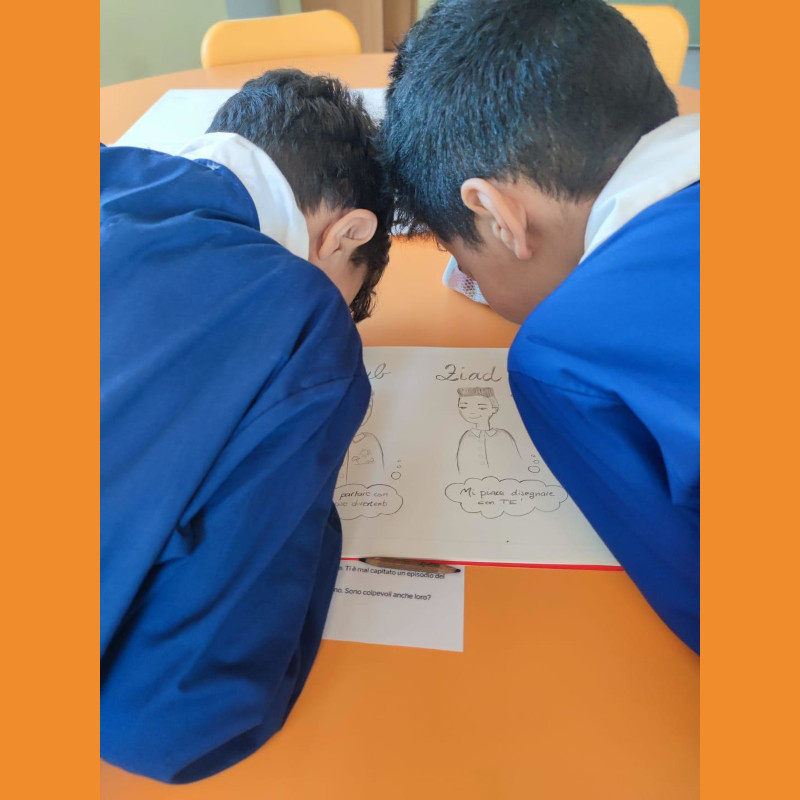

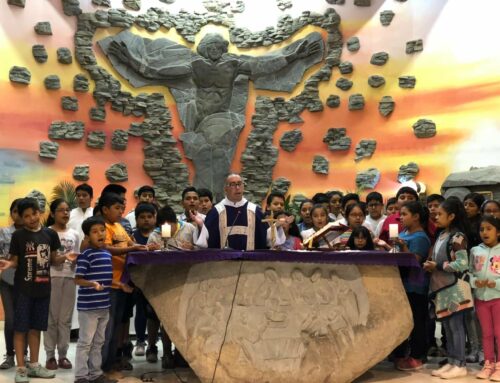

Immagini

- Foto di Antonella Attanasio

Dal Salento un percorso fortemente voluto e finanziato dall’Ambito Sociale Territoriale di Gagliano del Capo (Le), verso una visione interculturale dell’educazione, attraverso gli occhi di una pedagogista

La mission di spazio + spadoni è la riEvoluzione delle opere di misericordia, che non è solo diffonderle, ma attualizzarle, in linea con i tempi che cambiano.

L’articolo che segue ci offre una chiave per guardare l’opera di misericordia “alloggiare i pellegrini” da un punto di vista diverso, unendo alla tematica dell’accoglienza quelle dell’integrazione e della mediazione interculturale, ma soprattutto del rispetto dell’identità di ciascuno.

Dare un nuovo significato alle parole, quindi, significa porsi verso gli altri con un nuovo approccio.

C’è un momento, quando entri in classe e ti guardi intorno, in cui capisci che non sei lì solo per “intervenire” o “supportare”, ma per ascoltare. È quel momento in cui incroci lo sguardo di un bambino che ha attraversato confini, paure, lingue diverse. E ti chiedi: “Cosa posso fare perché si senta davvero parte di questo spazio, senza dover rinunciare a chi è?”.

Mi chiamo Antonella Attanasio e sono una pedagogista. Il mio percorso professionale è iniziato nei servizi per la prima infanzia, per poi estendersi a progettualità più complesse promosse dalla Caritas Diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca. In questi contesti ho potuto sperimentarmi nell’educazione degli adulti, nell’affiancamento alla genitorialità e nell’accompagnamento di persone con problemi con la giustizia, molte delle quali provenienti da contesti culturali differenti.

Il filo conduttore del mio lavoro, in ogni ambito, è sempre stato uno: contribuire alla costruzione di comunità più accoglienti e inclusive. Per me significa essere costruttrice di spazi umani dove le differenze non vengono cancellate, ma riconosciute e valorizzate.

In ogni esperienza ho imparato che educare non è mai un atto neutro: è scegliere da che parte stare, ogni giorno. Paulo Freire, padre della pedagogia critica, ci ha insegnato che l’educazione è sempre un atto politico. Educare all’integrazione, se significa chiedere a qualcuno di “diventare come noi”, è un atto di potere, non di accoglienza.

Nel febbraio 2024 ho intrapreso una nuova sfida entrando a far parte del Servizio di Mediazione Interculturale nei contesti educativi promosso dall’Ambito Sociale Territoriale di Gagliano del Capo (Lecce), realizzato dalla Cooperativa Ipad Mediterranean (ente capofila) e dall’Associazione Form.Ami, entrambi enti gestori della Caritas Diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Insieme a un’équipe composta da due mediatori culturali e un’insegnante L2, abbiamo avviato il servizio con entusiasmo. Siamo entrati nelle scuole convinti di contribuire a un cambiamento positivo ma presto ci siamo scontrati con un ostacolo sottile ma potente: la parola integrazione. Nelle istituzioni scolastiche, questo termine è spesso inteso come assimilazione della diversità in un contesto omogeneo che lavora con efficienza come un unico cervello. Se si cerca, infatti, sul dizionario Treccani la definizione di integrazione si trova: “assimilazione di un individuo in una società costituita” o “unione e fusione di più soggetti che si completano a vicenda”. Sono due visioni del mondo. Due modi opposti di intendere il nostro lavoro.

Questa ambivalenza è il cuore della questione: se pensiamo all’integrazione come assimilazione, allora ciò che chiediamo ai bambini con background migratorio è di diventare come gli altri, rinunciando alle proprie radici culturali per adattarsi al modello dominante.

Ma questa visione è limitante ed è potenzialmente escludente. Marco Catarci, docente di Pedagogia Interculturale, sottolinea che “l’integrazione autentica è possibile solo nel riconoscimento reciproco”, e non nella cancellazione delle differenze. È una relazione dialogica, dove ogni cultura è portatrice di senso e valore.

Nel mio lavoro quotidiano, ho scelto di interpretare l’integrazione in linea con la seconda definizione, nel suo senso più evoluto: facilitare l’apprendimento della lingua italiana, ad esempio, non significa chiedere a un bambino di dimenticare la propria lingua madre, ma accompagnarlo nel processo di abitare due mondi linguistici e culturali. Accompagnarlo nell’inserimento scolastico non significa assorbirlo in un gruppo omogeneo, ma renderlo parte di un contesto che rispetti la sua identità.

Integrare non è inglobare. Integrare è mettere in relazione. È creare ponti, non muri invisibili.

È per questo che parlo di mediazione interculturale, e non semplicemente culturale. Non basta “tradurre” una cultura all’altra. Serve creare spazi di interazione, reciprocità e mutuo riconoscimento: l’attenzione è posta sul dialogo e sull’interazione continua tra soggetti, storie, visioni del mondo. La lingua, ad esempio, non è solo uno strumento per comunicare. È una casa dell’identità. Favorire l’apprendimento dell’italiano è fondamentale, certo. Ma farlo senza svuotare il valore della lingua madre significa onorare le radici di ciascun bambino.

La presenza di un bambino con un diverso background culturale è, se vissuta nel modo giusto, un’opportunità di crescita per tutta la classe. L’obiettivo non è costruire un gruppo omogeneo, ma un gruppo coeso nella diversità, in cui ogni identità venga riconosciuta e valorizzata.

Come afferma Maria Teresa Milani, pioniera della pedagogia interculturale, “non si tratta di mediare tra culture, come se fossero blocchi statici e separati, ma di promuovere l’incontro tra persone, portatrici di esperienze culturali plurime e dinamiche”. La diversità non è un ostacolo da gestire, ma una risorsa da valorizzare. E l’inclusione non può ridursi all’adattamento unilaterale del soggetto “estraneo”, ma deve essere un processo bidirezionale in cui tutti, anche la scuola, sono chiamati a mettersi in discussione, a modificarsi, ad apprendere.

Non ho tutte le risposte, e forse è proprio questo che rende il mio lavoro così vivo. Ma so che ogni volta che un bambino racconta la sua storia in classe, ogni volta che un insegnante rivede il proprio modo di accogliere, ogni volta che una famiglia si sente ascoltata lì, sta accadendo qualcosa di educativo e rivoluzionario.

Educare all’intercultura non è una strategia. È un atto quotidiano di fiducia nell’umano. Scegliere il tempo lento dell’incontro, anziché la velocità della prestazione. Significa sostituire l’idea di una scuola “perfetta” con quella di una scuola umana, viva, aperta, capace di trasformarsi ogni giorno.

E se c’è una certezza che porto con me, è che la scuola, se vuole essere veramente inclusiva, non può chiedere ai bambini di rinunciare a ciò che sono. Deve invece aprirsi a ciò che possono diventare, insieme agli altri.

È questo il mio impegno: trasformare ogni contesto educativo in un luogo in cui le differenze non solo convivono, ma si cercano, si ascoltano, si abbracciano. Un luogo dove la diversità non solo è accettata, ma diventa motore di apprendimento, confronto e umanità.

Immagini

- Foto di Antonella Attanasio