Festival della Missione | Il podcast “Incontri. Strade di giustizia riparativa”

La presentazione del podcast sulla giustizia riparativa

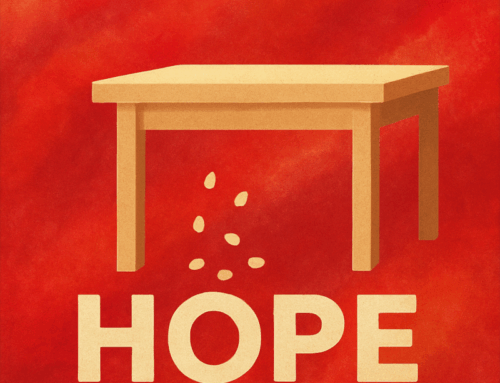

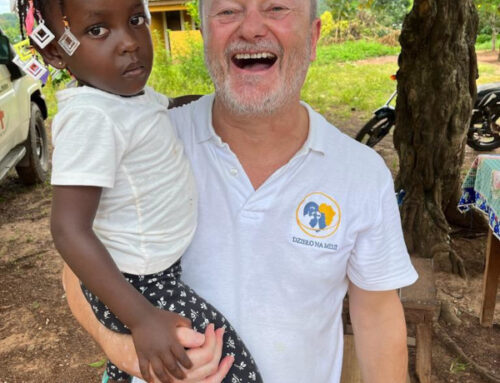

Il Festival della Missione, in collaborazione con Avvenire, ha lanciato il podcast “Incontri. Strade di giustizia riparativa”: sei puntate che raccontano esperienze reali di ferite, confronti e tentativi di ricucitura

L’idea è di dare voce alle storie che mostrano come la giustizia riparativa non sia una formula astratta, ma un percorso possibile: faticoso, doloroso, ma capace di aprire spazi di responsabilità, incontro e trasformazione. Gli interlocutori: vittime, autori di reato, famiglie e comunità.

Le testimonianze raccolte mostrano che la giustizia riparativa non è un’utopia né una scorciatoia emotiva, ma un cammino lento e fragile che mette al centro l’umanità ferita.

Una cosa che ripetiamo spesso nella grande famiglia di spazio + spadoni è che perdonare le offese è una delle opere di misericordia più difficili.

Tuttavia, perdonare non significa dimenticare né assolvere.

Vuol dire, invece, scegliere di non restare prigionieri dell’offesa ricevuta o inflitta.

È un atto che libera chi lo dona e chi lo riceve, aprendo spazi di riconciliazione possibili anche nelle situazioni più estreme.

In un mondo segnato da conflitti, questi racconti ricordano che la pace comincia dal coraggio di guardare l’altro negli occhi e di riconoscere che nessuno coincide solo con il suo errore.

Il podcast è accessibile dal 30 settembre tramite il sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming.

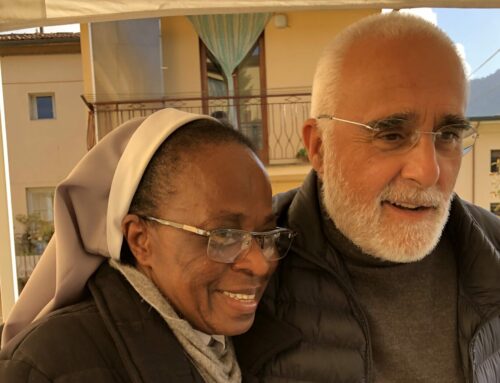

L’iniziativa è stata presentata ieri 30 settembre presso Urban Lab di Torino.

Presenti Michela Favaro, vicesindaca di Torino, Melania Cafiero, giudice del tribunale di Torino, Costanza Oliva, curatrice del podcast, Antonella Baffoni, tra le protagoniste del podcast. Moderatore: Alessandro Galassi, co-direttore artistico del Festival della Missione.

Alcuni racconti-chiave

Tra le storie riportate:

-

Il dialogo post-attentato

Si parte dall’attentato al Bataclan: un padre che ha perso la figlia e il padre di uno degli attentatori si incontrano, raccontano il proprio dolore e cercano insieme un terreno comune che tenga insieme verità e responsabilità. -

Piccoli borghi e reinserimento

In un borgo italiano, l’arrivo di detenuti inseriti in un percorso promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII provoca iniziali proteste e diffidenza. Ma il tempo e la vita quotidiana — saluti, incontri, momenti condivisi — scardinano le barriere del pregiudizio. -

Ferite domestiche e mediazione

Gustavo e Manuela raccontano episodi di violenza domestica: la separazione, il carcere, e poi un percorso mediatore in comunità in cui emerge il principio — caro a don Oreste Benzi — secondo cui «l’uomo non è il suo errore». -

Migrazione, violenza e rinascita

La storia di Amel, arrivata dalla Tunisia, vittima di abusi prolungati: grazie al sostegno di operatori e volontari, percorre un cammino che le permette di riscoprire sé stessa e trasformare rabbia e dolore in possibilità di relazione. -

Riparare come genitore

Antonio Tango ha passato quasi trent’anni in carcere. Il suo sforzo di riparazione si misura attraverso la persistenza nel desiderio di essere padre, nel dialogo con il figlio, nei passi quotidiani verso un nuovo orizzonte. -

Perdono estremo e incontro simbolico

L’ultima voce è quella di Diane Foley, madre del giornalista statunitense rapito e ucciso dall’Isis: nel 2021 accetta di incontrare Alexanda Kotey, uno dei miliziani coinvolti. Dopo ascolto, dialogo e scambio di parole — compresa la richiesta di perdono — Diane spiega che, per lei, «quando ci odiamo l’un l’altro, perdiamo tutti».

Il filo che lega tutte le testimonianze è la scoperta che il perdono non cancella il male, ma lo trasfigura, permettendo di trasformare il dolore in un seme di nuova umanità.

La giustizia riparativa diventa così un cammino spirituale e civile: il vero cambiamento nasce dalla capacità di ricucire ciò che è stato strappato.

Fonte e immagine

Il Festival della Missione, in collaborazione con Avvenire, ha lanciato il podcast “Incontri. Strade di giustizia riparativa”: sei puntate che raccontano esperienze reali di ferite, confronti e tentativi di ricucitura

L’idea è di dare voce alle storie che mostrano come la giustizia riparativa non sia una formula astratta, ma un percorso possibile: faticoso, doloroso, ma capace di aprire spazi di responsabilità, incontro e trasformazione. Gli interlocutori: vittime, autori di reato, famiglie e comunità.

Le testimonianze raccolte mostrano che la giustizia riparativa non è un’utopia né una scorciatoia emotiva, ma un cammino lento e fragile che mette al centro l’umanità ferita.

Una cosa che ripetiamo spesso nella grande famiglia di spazio + spadoni è che perdonare le offese è una delle opere di misericordia più difficili.

Tuttavia, perdonare non significa dimenticare né assolvere.

Vuol dire, invece, scegliere di non restare prigionieri dell’offesa ricevuta o inflitta.

È un atto che libera chi lo dona e chi lo riceve, aprendo spazi di riconciliazione possibili anche nelle situazioni più estreme.

In un mondo segnato da conflitti, questi racconti ricordano che la pace comincia dal coraggio di guardare l’altro negli occhi e di riconoscere che nessuno coincide solo con il suo errore.

Il podcast è accessibile dal 30 settembre tramite il sito di Avvenire e sulle principali piattaforme di streaming.

L’iniziativa è stata presentata ieri 30 settembre presso Urban Lab di Torino.

Presenti Michela Favaro, vicesindaca di Torino, Melania Cafiero, giudice del tribunale di Torino, Costanza Oliva, curatrice del podcast, Antonella Baffoni, tra le protagoniste del podcast. Moderatore: Alessandro Galassi, co-direttore artistico del Festival della Missione.

Alcuni racconti-chiave

Tra le storie riportate:

-

Il dialogo post-attentato

Si parte dall’attentato al Bataclan: un padre che ha perso la figlia e il padre di uno degli attentatori si incontrano, raccontano il proprio dolore e cercano insieme un terreno comune che tenga insieme verità e responsabilità. -

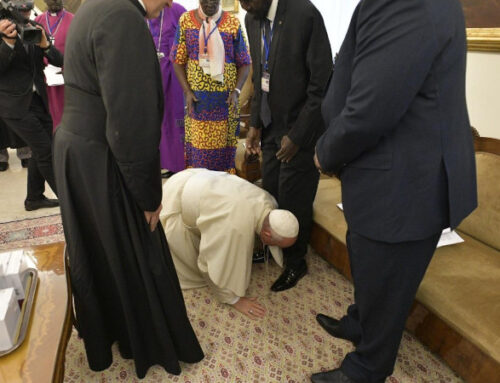

Piccoli borghi e reinserimento

In un borgo italiano, l’arrivo di detenuti inseriti in un percorso promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII provoca iniziali proteste e diffidenza. Ma il tempo e la vita quotidiana — saluti, incontri, momenti condivisi — scardinano le barriere del pregiudizio. -

Ferite domestiche e mediazione

Gustavo e Manuela raccontano episodi di violenza domestica: la separazione, il carcere, e poi un percorso mediatore in comunità in cui emerge il principio — caro a don Oreste Benzi — secondo cui «l’uomo non è il suo errore». -

Migrazione, violenza e rinascita

La storia di Amel, arrivata dalla Tunisia, vittima di abusi prolungati: grazie al sostegno di operatori e volontari, percorre un cammino che le permette di riscoprire sé stessa e trasformare rabbia e dolore in possibilità di relazione. -

Riparare come genitore

Antonio Tango ha passato quasi trent’anni in carcere. Il suo sforzo di riparazione si misura attraverso la persistenza nel desiderio di essere padre, nel dialogo con il figlio, nei passi quotidiani verso un nuovo orizzonte. -

Perdono estremo e incontro simbolico

L’ultima voce è quella di Diane Foley, madre del giornalista statunitense rapito e ucciso dall’Isis: nel 2021 accetta di incontrare Alexanda Kotey, uno dei miliziani coinvolti. Dopo ascolto, dialogo e scambio di parole — compresa la richiesta di perdono — Diane spiega che, per lei, «quando ci odiamo l’un l’altro, perdiamo tutti».

Il filo che lega tutte le testimonianze è la scoperta che il perdono non cancella il male, ma lo trasfigura, permettendo di trasformare il dolore in un seme di nuova umanità.

La giustizia riparativa diventa così un cammino spirituale e civile: il vero cambiamento nasce dalla capacità di ricucire ciò che è stato strappato.

Fonte e immagine

La presentazione del podcast sulla giustizia riparativa