Vi racconto la mia storia missionaria (II parte)

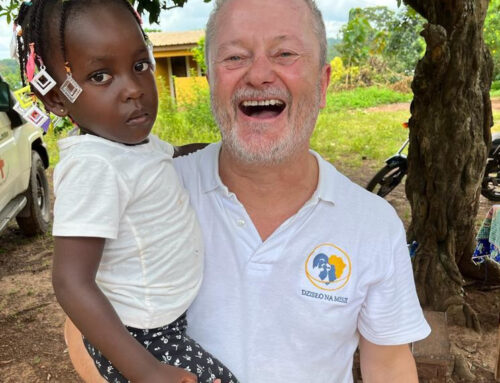

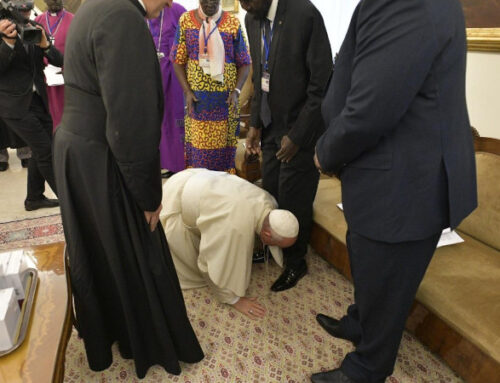

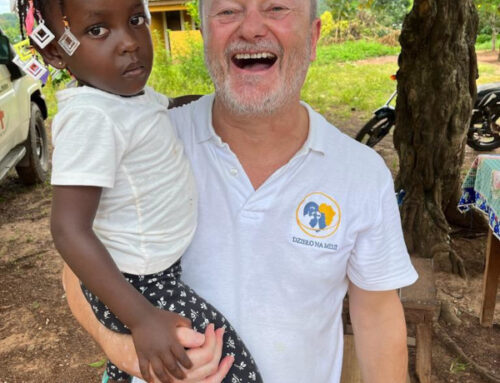

Foto di p. Giovanni Piumatti

Pubblichiamo la seconda parte della testimonianza missionaria di p. Stefano Camerlengo, della Consolata, che ora ci scrive dalla Costa d’Avorio

2/3

La prima guerra del Congo

Durante la prima guerra del Congo, novembre 1996 – maggio 1997, ero vice superiore regionale e direttore del nostro seminario filosofico a Kinshasa. Tenevo i contatti tra la Direzione generale a Roma e cercavo notizie sui nostri confratelli nell’Est del paese, dove i ribelli tutsi Banyamulenge, appoggiati da rwandesi e ugandesi, combattevano le truppe di Mobutu. Questi fu poi rovesciato da questi eserciti arrivati a Kinshasa nel maggio del ‘97.

Le telefonate con Roma avevano tenori del tipo: «Le comunicazioni con i nostri missionari dell’Alto Zaire (Isiro, Doruma e Wamba) sono interrotte. I militari zairesi (l’esercito regolare di Mobutu), fuggendo dai ribelli Banyamulenge, saccheggiano quello che trovano sul loro passaggio. A Isiro per ora hanno confiscato le macchine, con la scusa di mantenere l’ordine nella zona.

È arrivato a Kinshasa il penultimo volo da Isiro con 180 persone a bordo. Con loro c’è anche il nostro fratel Angelo Bruno. Gli è stato consigliato di ritirarsi perché era continuamente sotto pressione. Essendo meccanico, infatti, i militari zairesi ricorrevano notte e giorno a lui per farsi aggiustare i mezzi. Era andato per qualche giorno nella missione di Neisu e ora si trova a Kinshasa, in attesa di rientrare in Italia. Il vescovo di Isiro, e i missionari, si sono organizzati per nascondersi nella foresta. Hanno identificato alcuni posti e vi stanno portando tutto ciò possa servire per la sopravvivenza.

A Kinshasa si è costituto un Consiglio dei religiosi, per valutare di giorno in giorno la situazione e prendere eventuali provvedimenti. Inoltre, io sono in permanente contatto con il Nunzio e con le autorità ecclesiali».

O ancora: «Le comunicazioni via radio con Neisu e Wamba sono interrotte. Le informazioni che si ricevono sono incerte, tuttavia siamo sicuri che la città di Isiro è stata saccheggiata dai militari di Mobutu. Tutte le case dei religiosi sono state depredate, inclusa la nostra casa regionale e il vescovado».

In quei frenetici giorni di dicembre 1996 e gennaio 1997, la guerra imperversava ad Est e temevamo per la sorte dei confratelli. Altri miei resoconti di quei giorni: «Dal 29 dicembre mi sono potuto mettere in comunicazione via radio con i nostri confratelli di Neisu. Hanno confermato il saccheggio della missione perpetrato durante la notte del 25 dicembre. Silvio Gullino e Rombaut Ngaba sono riusciti a scappare in foresta, dove si erano rifugiati gli altri dei nostri e le suore di Brentana.

Le comunicazioni con Wamba sono invece più difficili. I Comboniani di Kisangani fanno il ponte radio tra Kinshasa e Wamba. Sappiamo così che i nostri missionari sono rifugiati in foresta».

La Direzione generale era molto preoccupata anche per la situazione di Kinshasa, dove i ribelli sarebbero poi arrivati. In capitale eravamo in sette missionari e quindici seminaristi del seminario teologico, molti dei quali non zairesi. Io restavo in stretto contatto con le ambasciate per un eventuale piano di abbandono del paese.

I ribelli, appoggiati dagli eserciti rwandese e ugandese, arrivarono a Kinshasa a maggio. Deposero Mobutu, che aveva governato il paese per 27 anni. Al suo posto insediarono Laurent-Désiré Kabila, già guerrigliero in lotta contro il regime da molto tempo. Gli serviva avere un congolese come capo di stato, per nascondere l’occupazione straniera.

La seconda guerra del Congo

Kabila però cercò rapidamente di sbarazzarsi degli alleati stranieri, troppo scomodi, perché interessati alle enormi risorse minerarie del paese. Di qui il tentativo di colpo di stato e il tragico bagno di sangue del 2 agosto 1998.

Iniziò così la Seconda guerra del Congo (1998-2003), detta anche «Guerra mondiale africana», a causa del numero di eserciti e milizie coinvolte.

In quel periodo mi trovai a gestire situazioni che non avrei mai immaginato.

Ciò che mi spaventava in quei momenti era la rabbia della gente. La guerra trasforma le persone facendo emergere la loro parte peggiore. In quei giorni, se prendevano un ribelle (miliziano o soldato straniero, ugandese o rwandese), non c’era possibilità di salvezza per lui, lo bruciavano vivo: un copertone intorno al collo, un po’ di benzina e un fiammifero.

In queste situazioni di psicosi collettiva, dove si giunge addirittura a misurare il naso della gente per decidere se è un ribelle ugandese oppure no, si perde il senso dell’umanità, e non c’è più niente che possa trattenere dall’assassinare il conoscente, il vicino, l’amico, anche per un minimo sospetto.

Nell’agosto del 1998 i ribelli erano arrivati in città per conquistarla. Noi siamo rimasti per quasi una settimana alla mercé di tremila soldati nemici, che avevano invaso la nostra collina (sulla quale si trovava il seminario e altre case di congregazioni). I militari regolari di Laurent-Désiré Kabila, visto il numero degli invasori, erano fuggiti a fondovalle, e laggiù avevano organizzato la difesa della città. Hanno continuato a sparare per tre giorni senza sosta e noi eravamo tutti chiusi in casa.

Gli ugandesi avevano bisogno di mangiare e qualcuno era ferito, così hanno iniziato a visitare i conventi e le fattorie. Sono venuti anche da noi, ci hanno detto di stare tranquilli, che ce l’avevano solo con Kabila. Parlavano swahili e anche io me cavo con questa lingua: grazie a Dio, altrimenti sarei morto!

La gente del quartiere era terrorizzata e nessuno sapeva cosa fare, allora abbiamo cominciato ad accoglierla, per rimanere un po’ uniti. C’erano sbandati e molti bambini soli perché i papà erano fuggiti per paura di essere presi dai soldati. Avevano fame, e abbiamo organizzato un’accoglienza e preparato del riso e altro cibo che rimaneva nelle scorte del seminario. Era poco quello che avevamo, e lo abbiamo condiviso con la gente.

(Fine seconda parte)

Immagine

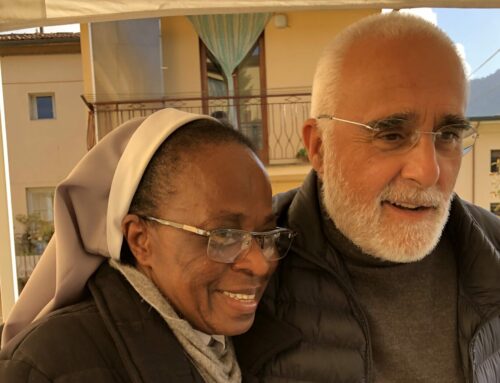

- Foto di p. Stefano Camerlengo

Pubblichiamo la seconda parte della testimonianza missionaria di p. Stefano Camerlengo, della Consolata, che ora ci scrive dalla Costa d’Avorio

2/3

La prima guerra del Congo

Durante la prima guerra del Congo, novembre 1996 – maggio 1997, ero vice superiore regionale e direttore del nostro seminario filosofico a Kinshasa. Tenevo i contatti tra la Direzione generale a Roma e cercavo notizie sui nostri confratelli nell’Est del paese, dove i ribelli tutsi Banyamulenge, appoggiati da rwandesi e ugandesi, combattevano le truppe di Mobutu. Questi fu poi rovesciato da questi eserciti arrivati a Kinshasa nel maggio del ‘97.

Le telefonate con Roma avevano tenori del tipo: «Le comunicazioni con i nostri missionari dell’Alto Zaire (Isiro, Doruma e Wamba) sono interrotte. I militari zairesi (l’esercito regolare di Mobutu), fuggendo dai ribelli Banyamulenge, saccheggiano quello che trovano sul loro passaggio. A Isiro per ora hanno confiscato le macchine, con la scusa di mantenere l’ordine nella zona.

È arrivato a Kinshasa il penultimo volo da Isiro con 180 persone a bordo. Con loro c’è anche il nostro fratel Angelo Bruno. Gli è stato consigliato di ritirarsi perché era continuamente sotto pressione. Essendo meccanico, infatti, i militari zairesi ricorrevano notte e giorno a lui per farsi aggiustare i mezzi. Era andato per qualche giorno nella missione di Neisu e ora si trova a Kinshasa, in attesa di rientrare in Italia. Il vescovo di Isiro, e i missionari, si sono organizzati per nascondersi nella foresta. Hanno identificato alcuni posti e vi stanno portando tutto ciò possa servire per la sopravvivenza.

A Kinshasa si è costituto un Consiglio dei religiosi, per valutare di giorno in giorno la situazione e prendere eventuali provvedimenti. Inoltre, io sono in permanente contatto con il Nunzio e con le autorità ecclesiali».

O ancora: «Le comunicazioni via radio con Neisu e Wamba sono interrotte. Le informazioni che si ricevono sono incerte, tuttavia siamo sicuri che la città di Isiro è stata saccheggiata dai militari di Mobutu. Tutte le case dei religiosi sono state depredate, inclusa la nostra casa regionale e il vescovado».

In quei frenetici giorni di dicembre 1996 e gennaio 1997, la guerra imperversava ad Est e temevamo per la sorte dei confratelli. Altri miei resoconti di quei giorni: «Dal 29 dicembre mi sono potuto mettere in comunicazione via radio con i nostri confratelli di Neisu. Hanno confermato il saccheggio della missione perpetrato durante la notte del 25 dicembre. Silvio Gullino e Rombaut Ngaba sono riusciti a scappare in foresta, dove si erano rifugiati gli altri dei nostri e le suore di Brentana.

Le comunicazioni con Wamba sono invece più difficili. I Comboniani di Kisangani fanno il ponte radio tra Kinshasa e Wamba. Sappiamo così che i nostri missionari sono rifugiati in foresta».

La Direzione generale era molto preoccupata anche per la situazione di Kinshasa, dove i ribelli sarebbero poi arrivati. In capitale eravamo in sette missionari e quindici seminaristi del seminario teologico, molti dei quali non zairesi. Io restavo in stretto contatto con le ambasciate per un eventuale piano di abbandono del paese.

I ribelli, appoggiati dagli eserciti rwandese e ugandese, arrivarono a Kinshasa a maggio. Deposero Mobutu, che aveva governato il paese per 27 anni. Al suo posto insediarono Laurent-Désiré Kabila, già guerrigliero in lotta contro il regime da molto tempo. Gli serviva avere un congolese come capo di stato, per nascondere l’occupazione straniera.

La seconda guerra del Congo

Kabila però cercò rapidamente di sbarazzarsi degli alleati stranieri, troppo scomodi, perché interessati alle enormi risorse minerarie del paese. Di qui il tentativo di colpo di stato e il tragico bagno di sangue del 2 agosto 1998.

Iniziò così la Seconda guerra del Congo (1998-2003), detta anche «Guerra mondiale africana», a causa del numero di eserciti e milizie coinvolte.

In quel periodo mi trovai a gestire situazioni che non avrei mai immaginato.

Ciò che mi spaventava in quei momenti era la rabbia della gente. La guerra trasforma le persone facendo emergere la loro parte peggiore. In quei giorni, se prendevano un ribelle (miliziano o soldato straniero, ugandese o rwandese), non c’era possibilità di salvezza per lui, lo bruciavano vivo: un copertone intorno al collo, un po’ di benzina e un fiammifero.

In queste situazioni di psicosi collettiva, dove si giunge addirittura a misurare il naso della gente per decidere se è un ribelle ugandese oppure no, si perde il senso dell’umanità, e non c’è più niente che possa trattenere dall’assassinare il conoscente, il vicino, l’amico, anche per un minimo sospetto.

Nell’agosto del 1998 i ribelli erano arrivati in città per conquistarla. Noi siamo rimasti per quasi una settimana alla mercé di tremila soldati nemici, che avevano invaso la nostra collina (sulla quale si trovava il seminario e altre case di congregazioni). I militari regolari di Laurent-Désiré Kabila, visto il numero degli invasori, erano fuggiti a fondovalle, e laggiù avevano organizzato la difesa della città. Hanno continuato a sparare per tre giorni senza sosta e noi eravamo tutti chiusi in casa.

Gli ugandesi avevano bisogno di mangiare e qualcuno era ferito, così hanno iniziato a visitare i conventi e le fattorie. Sono venuti anche da noi, ci hanno detto di stare tranquilli, che ce l’avevano solo con Kabila. Parlavano swahili e anche io me cavo con questa lingua: grazie a Dio, altrimenti sarei morto!

La gente del quartiere era terrorizzata e nessuno sapeva cosa fare, allora abbiamo cominciato ad accoglierla, per rimanere un po’ uniti. C’erano sbandati e molti bambini soli perché i papà erano fuggiti per paura di essere presi dai soldati. Avevano fame, e abbiamo organizzato un’accoglienza e preparato del riso e altro cibo che rimaneva nelle scorte del seminario. Era poco quello che avevamo, e lo abbiamo condiviso con la gente.

(Fine seconda parte)

Immagine

- Foto di p. Stefano Camerlengo

Foto di p. Giovanni Piumatti