Un’opera di misericordia a settimana con… Carlo Miglietta | 3. AMMONIRE I PECCATORI

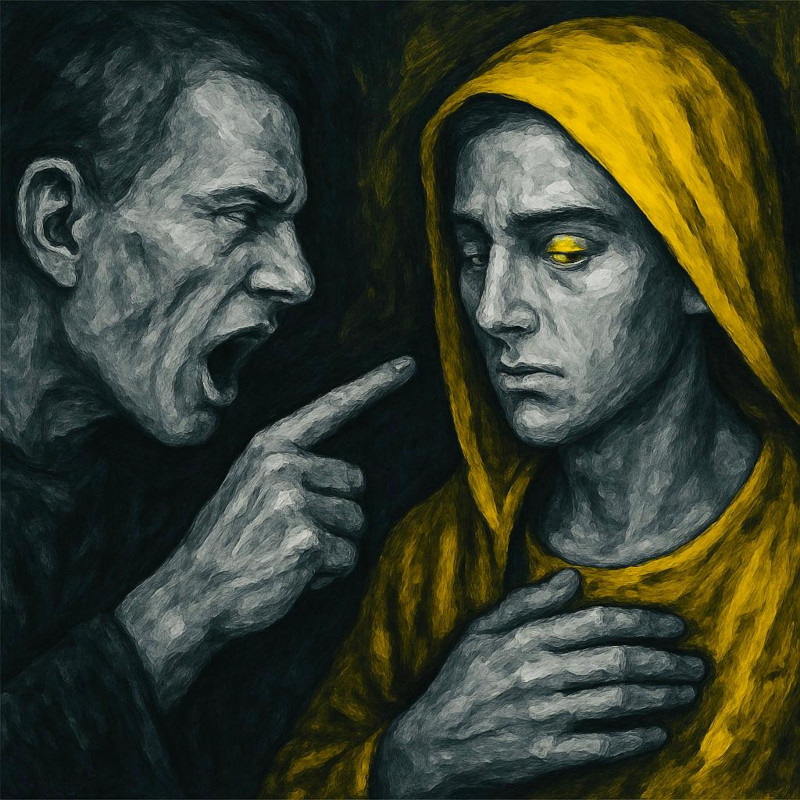

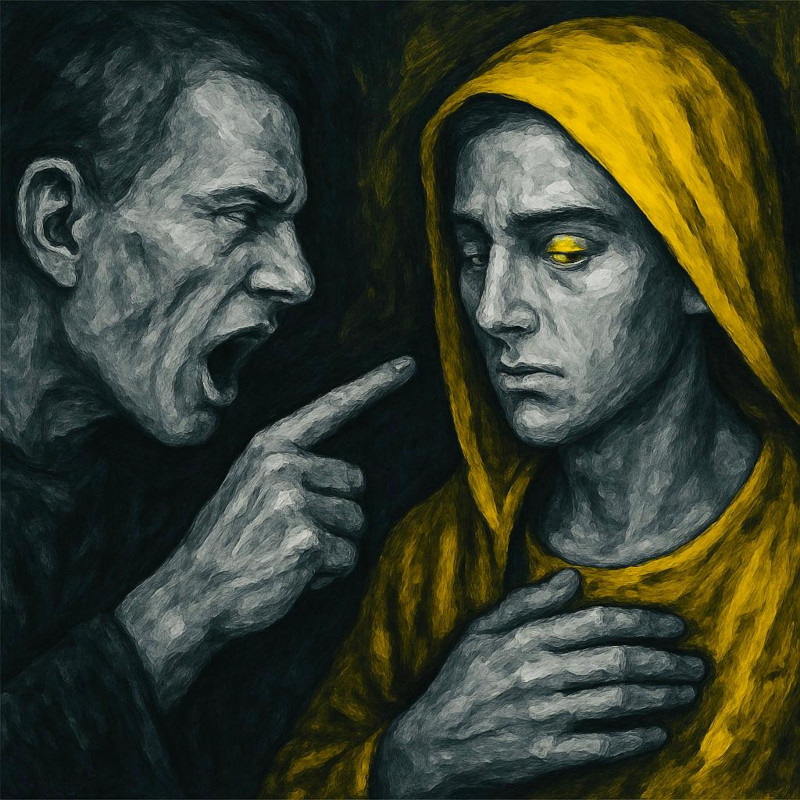

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Il commento del biblista Carlo Miglietta della terza opera di misericordia spirituale: Ammonire i peccatori

La conversione

L’uomo in ogni momento può tornare a dire di sì a Dio, accettando il piano di liberazione che Dio ha su di lui. È la misericordia di Dio che rende possibile in ogni momento la conversione: “Se sono caduto, mi rialzerò; se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce” (Mi 7,9).

In ebraico la parola teshuvàh, “conversione”, deriva dal verbo shùb, che significa “tornare sui propri passi”: indica un cambiamento radicale, un’“inversione ad U” della propria vita. La tradizione giudaica insegna che la teshuvàh fu creata da Dio prima ancora della creazione del mondo, s’innalza fino al trono di Dio, e allunga la vita umana per concedere sempre un’occasione supplementare di salvezza fino alla redenzione del Messia: questo per indicare che la conversione è sempre realizzabile, che nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di tornare a Dio. Dice infatti il Signore: “Io non godo della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva” (Ez 33,11). Perciò “l’empio abbandoni la sua via e l’iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore, che prova tenerezza per lui, al nostro Dio, che largamente perdona” (Is 55,7).

In greco “conversione” è metànoia, che deriva da mèta, “cambiare”, e noùs, il pensiero, la mentalità: significa quindi cambiare la testa, il cervello, il modo di pensare. Talora nella Scrittura si usa metamélomai, che esprime il “cambiar sentimento”, il rimorso per il proprio peccato; oppure epistrèfeien, che significa non solo “mutamento”, “capovolgimento”, ma “movimento” verso qualcosa o qualcuno: sono termini che esprimono anch’essi un’inversione a 180 gradi nel cammino della propria vita. Convertirsi significa cambiare completamente e concretamente lo stile di vita.

Secondo la Scrittura, la prima caratteristica della conversione è che l’iniziativa è di Dio: è lui che chiama Abramo, Mosè, il popolo dall’Egitto e poi dall’esilio: “Porrò la mia legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore: sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31,33). Nel Nuovo Testamento si ribadisce che “non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi” (1 Gv 4,10): la conversione non è una decisione umana, ma un atto di ubbidienza!

La seconda caratteristica della conversione è che essa non è volgersi ad una nuova etica, ma ad una Persona. Gesù predica: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). Convertirsi e credere sono due realtà inseparabili: la conversione è aderire a Dio, è riallacciare la relazione con lui, è vincolarci a lui nell’amore. La parola “fede”, in ebraico emunà (radice da cui deriva la nostra acclamazione: “Amen!”), implica adesione, attaccarsi, avvinghiarsi, restare fermo e saldo in qualcuno o qualcosa. La Fede è proprio l’adesione amorosa a Dio, è abbracciarci a lui, è farne la base della nostra vita. Questo non è un atto che si fa una volta per sempre, ma un cammino di crescita, di maturazione, che va confermato nelle scelte di ogni giorno.

Nell’Antico Testamento la Fede è “cercare IHWH” (Am 5,4), “fissare il proprio cuore in lui” (1 Sam 7,3), cioè aderire a Dio, fare di Dio il fondamento della propria vita, e quindi vivere secondo il suo progetto. Nel Nuovo Testamento ci viene invece detto di convertirci e di credete “al Vangelo” (Mc 1,15): la conversione è l’adesione alla gioiosa notizia, al Vangelo. Ma la lieta notizia è la persona stessa di Gesù Cristo (Mc 1,1). Convertirsi quindi, nel Nuovo Testamento, significa aderire a Gesù, farsi suoi discepoli, suoi amici, suoi intimi: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3); “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato” (At 16,31). Per la Scrittura il vero valore non è la conversione, ma il suo fine, la vita in Cristo.

La terza caratteristica del convertirsi è il cambiamento interiore, la “circoncisione del cuore” (Ger 4,4): guai a chi “mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me”, dice Dio (Is 29,13); guai a chi è upokritès, “ipocrita”, parola che significa “portatore di maschera”, “attore” (Mt 6,2 3.5 6.16 18)! Quindi convertirsi significa cambiare concretamente stile di vita: il culto da solo non vale nulla, ciò che conta sono le opere, è “fare la volontà del Padre” (Mt 7,21); e “questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello” (1 Gv 4,21). Convertirsi a Dio significa convertirsi ai fratelli!

Ammonire i peccatori

L’invito alla conversione è il compito dei profeti (2 Sam 12,1-15; Is 21,12; Ez 14,6), fino a Giovanni Battista (Mt 3,8.11; 14,3-4).

Gesù predica incessantemente: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!” (Mt 3,2; cfr Mc 1,15). Ed è la missione di Paolo: “Prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione” (At 26,20).

Invitare alla conversione i peccatori è compito di ogni discepolo. Già nell’Antico Testamento c’erano norme su come comportarci con chi sbaglia: “Correggi apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui” (Lv 19,17-18). Occorre quindi “correggere” il fratello: lo stesso verbo “correggere”, “elèncho”, è usato nella versione greca del Levitico e in Matteo: e questa correzione fraterna è un modo concreto per “amare il prossimo come noi stessi” (Lv 19,8; Mt 19,19).

Un intero brano evangelico ce ne suggerisce la metodologia (Mt 18,15-20): “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano”. Il verbo “guadagnare” (“kerdaìno”: “Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello”: Mt 18,15) è un termine specifico per indicare la conversione. Il brano ha appena avuto come premessa la parabola della pecorella smarrita, che il Pastore ricerca a costo di abbandonare le altre novantanove, e si era chiuso con l’affermazione: “Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli” (Mt 18,11-14).

I versetti 15-18 del capitolo 18 delineano una disciplina canonica in tre tappe, che ricalca l’ordinamento in uso a Qumram. Innanzitutto si deve praticare l’ammonizione personale “tra te e lui solo”. Poi la correzione va fatta di fronte e due o tre testimoni: probabilmente si tratta della prassi testimoniale affermata nel libro del Deuteronomio (Dt 19,15).

Se il peccatore rifiuta la correzione di un singolo o di alcuni fratelli, lo si porti davanti all’“ekklesìa”, in questo caso la “Chiesa locale”. Se il peccatore rifiuta anche l’ammonizione dell’assemblea, “sia per te come un pagano e un pubblicano”, cioè come un non ebreo o un cattivo ebreo: i pubblicani, che riscuotevano le tasse per conto dei Romani, erano considerati traditori dell’ebraismo, perché collaborazionisti con il nemico occupante. In altre parole, la comunità emette una “scomunica”, cioè proclama l’individuo fuori della comunione con i fratelli. Paolo spiega però chiaramente che anche la “scomunica” non è per la dannazione del peccatore, ma per la sua salvezza: “Questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore” (1 Cor 5,5); “L’opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno…; ma se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco” (1 Cor 3,13-15).

Nota Da Spinetoli che comunque questo comportamento “non rispecchia il comportamento di Gesù, amico dei pubblicani e dei peccatori, ma risente del separatismo e del puritanesimo farisaico e qumranico. Non è neanche troppo in sintonia con la parabola del perdono a tutti che verrà enunciata fra poco (Mt 18,21-35)”.

In ogni caso, la Chiesa locale è “caricata di connotazioni di senso trascendente ed escatologico” (M. Nobile), con il potere di “legare e sciogliere”, che due capitoli prima era stato conferito a Pietro (Mt 16,13-19), e che qui viene invece dato a tutta la comunità. Nel Vangelo di Giovanni Gesù conferisce di nuovo questo potere a tutti i discepoli subito dopo la sua resurrezione: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv 20,20-23). C’è qui l’inversione dell’ordine: non più “legare e sciogliere”, ma “sciogliere e legare”. Il primo compito della Chiesa non sarà scomunicare, tagliare fuori, ma annunciare la misericordia di Dio e il suo perdono.

La Chiesa nel suo insieme ha avuto dal Signore lo stesso potere che individualmente aveva ricevuto Pietro. Il potere di perdonare i peccati che, durante la sua vita terrena, era solo di Gesù, ora è trasmesso a tutta la comunità dei discepoli. Tutti i credenti sono quindi chiamati a diventare il tramite della divina misericordia, e ad annunciare il perdono di Dio, la riconciliazione, a tutti i peccatori.

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Il commento del biblista Carlo Miglietta della terza opera di misericordia spirituale: Ammonire i peccatori

La conversione

L’uomo in ogni momento può tornare a dire di sì a Dio, accettando il piano di liberazione che Dio ha su di lui. È la misericordia di Dio che rende possibile in ogni momento la conversione: “Se sono caduto, mi rialzerò; se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce” (Mi 7,9).

In ebraico la parola teshuvàh, “conversione”, deriva dal verbo shùb, che significa “tornare sui propri passi”: indica un cambiamento radicale, un’“inversione ad U” della propria vita. La tradizione giudaica insegna che la teshuvàh fu creata da Dio prima ancora della creazione del mondo, s’innalza fino al trono di Dio, e allunga la vita umana per concedere sempre un’occasione supplementare di salvezza fino alla redenzione del Messia: questo per indicare che la conversione è sempre realizzabile, che nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di tornare a Dio. Dice infatti il Signore: “Io non godo della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva” (Ez 33,11). Perciò “l’empio abbandoni la sua via e l’iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore, che prova tenerezza per lui, al nostro Dio, che largamente perdona” (Is 55,7).

In greco “conversione” è metànoia, che deriva da mèta, “cambiare”, e noùs, il pensiero, la mentalità: significa quindi cambiare la testa, il cervello, il modo di pensare. Talora nella Scrittura si usa metamélomai, che esprime il “cambiar sentimento”, il rimorso per il proprio peccato; oppure epistrèfeien, che significa non solo “mutamento”, “capovolgimento”, ma “movimento” verso qualcosa o qualcuno: sono termini che esprimono anch’essi un’inversione a 180 gradi nel cammino della propria vita. Convertirsi significa cambiare completamente e concretamente lo stile di vita.

Secondo la Scrittura, la prima caratteristica della conversione è che l’iniziativa è di Dio: è lui che chiama Abramo, Mosè, il popolo dall’Egitto e poi dall’esilio: “Porrò la mia legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore: sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31,33). Nel Nuovo Testamento si ribadisce che “non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi” (1 Gv 4,10): la conversione non è una decisione umana, ma un atto di ubbidienza!

La seconda caratteristica della conversione è che essa non è volgersi ad una nuova etica, ma ad una Persona. Gesù predica: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). Convertirsi e credere sono due realtà inseparabili: la conversione è aderire a Dio, è riallacciare la relazione con lui, è vincolarci a lui nell’amore. La parola “fede”, in ebraico emunà (radice da cui deriva la nostra acclamazione: “Amen!”), implica adesione, attaccarsi, avvinghiarsi, restare fermo e saldo in qualcuno o qualcosa. La Fede è proprio l’adesione amorosa a Dio, è abbracciarci a lui, è farne la base della nostra vita. Questo non è un atto che si fa una volta per sempre, ma un cammino di crescita, di maturazione, che va confermato nelle scelte di ogni giorno.

Nell’Antico Testamento la Fede è “cercare IHWH” (Am 5,4), “fissare il proprio cuore in lui” (1 Sam 7,3), cioè aderire a Dio, fare di Dio il fondamento della propria vita, e quindi vivere secondo il suo progetto. Nel Nuovo Testamento ci viene invece detto di convertirci e di credete “al Vangelo” (Mc 1,15): la conversione è l’adesione alla gioiosa notizia, al Vangelo. Ma la lieta notizia è la persona stessa di Gesù Cristo (Mc 1,1). Convertirsi quindi, nel Nuovo Testamento, significa aderire a Gesù, farsi suoi discepoli, suoi amici, suoi intimi: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3); “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato” (At 16,31). Per la Scrittura il vero valore non è la conversione, ma il suo fine, la vita in Cristo.

La terza caratteristica del convertirsi è il cambiamento interiore, la “circoncisione del cuore” (Ger 4,4): guai a chi “mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me”, dice Dio (Is 29,13); guai a chi è upokritès, “ipocrita”, parola che significa “portatore di maschera”, “attore” (Mt 6,2 3.5 6.16 18)! Quindi convertirsi significa cambiare concretamente stile di vita: il culto da solo non vale nulla, ciò che conta sono le opere, è “fare la volontà del Padre” (Mt 7,21); e “questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello” (1 Gv 4,21). Convertirsi a Dio significa convertirsi ai fratelli!

Ammonire i peccatori

L’invito alla conversione è il compito dei profeti (2 Sam 12,1-15; Is 21,12; Ez 14,6), fino a Giovanni Battista (Mt 3,8.11; 14,3-4).

Gesù predica incessantemente: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!” (Mt 3,2; cfr Mc 1,15). Ed è la missione di Paolo: “Prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione” (At 26,20).

Invitare alla conversione i peccatori è compito di ogni discepolo. Già nell’Antico Testamento c’erano norme su come comportarci con chi sbaglia: “Correggi apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui” (Lv 19,17-18). Occorre quindi “correggere” il fratello: lo stesso verbo “correggere”, “elèncho”, è usato nella versione greca del Levitico e in Matteo: e questa correzione fraterna è un modo concreto per “amare il prossimo come noi stessi” (Lv 19,8; Mt 19,19).

Un intero brano evangelico ce ne suggerisce la metodologia (Mt 18,15-20): “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano”. Il verbo “guadagnare” (“kerdaìno”: “Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello”: Mt 18,15) è un termine specifico per indicare la conversione. Il brano ha appena avuto come premessa la parabola della pecorella smarrita, che il Pastore ricerca a costo di abbandonare le altre novantanove, e si era chiuso con l’affermazione: “Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli” (Mt 18,11-14).

I versetti 15-18 del capitolo 18 delineano una disciplina canonica in tre tappe, che ricalca l’ordinamento in uso a Qumram. Innanzitutto si deve praticare l’ammonizione personale “tra te e lui solo”. Poi la correzione va fatta di fronte e due o tre testimoni: probabilmente si tratta della prassi testimoniale affermata nel libro del Deuteronomio (Dt 19,15).

Se il peccatore rifiuta la correzione di un singolo o di alcuni fratelli, lo si porti davanti all’“ekklesìa”, in questo caso la “Chiesa locale”. Se il peccatore rifiuta anche l’ammonizione dell’assemblea, “sia per te come un pagano e un pubblicano”, cioè come un non ebreo o un cattivo ebreo: i pubblicani, che riscuotevano le tasse per conto dei Romani, erano considerati traditori dell’ebraismo, perché collaborazionisti con il nemico occupante. In altre parole, la comunità emette una “scomunica”, cioè proclama l’individuo fuori della comunione con i fratelli. Paolo spiega però chiaramente che anche la “scomunica” non è per la dannazione del peccatore, ma per la sua salvezza: “Questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore” (1 Cor 5,5); “L’opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno…; ma se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco” (1 Cor 3,13-15).

Nota Da Spinetoli che comunque questo comportamento “non rispecchia il comportamento di Gesù, amico dei pubblicani e dei peccatori, ma risente del separatismo e del puritanesimo farisaico e qumranico. Non è neanche troppo in sintonia con la parabola del perdono a tutti che verrà enunciata fra poco (Mt 18,21-35)”.

In ogni caso, la Chiesa locale è “caricata di connotazioni di senso trascendente ed escatologico” (M. Nobile), con il potere di “legare e sciogliere”, che due capitoli prima era stato conferito a Pietro (Mt 16,13-19), e che qui viene invece dato a tutta la comunità. Nel Vangelo di Giovanni Gesù conferisce di nuovo questo potere a tutti i discepoli subito dopo la sua resurrezione: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv 20,20-23). C’è qui l’inversione dell’ordine: non più “legare e sciogliere”, ma “sciogliere e legare”. Il primo compito della Chiesa non sarà scomunicare, tagliare fuori, ma annunciare la misericordia di Dio e il suo perdono.

La Chiesa nel suo insieme ha avuto dal Signore lo stesso potere che individualmente aveva ricevuto Pietro. Il potere di perdonare i peccati che, durante la sua vita terrena, era solo di Gesù, ora è trasmesso a tutta la comunità dei discepoli. Tutti i credenti sono quindi chiamati a diventare il tramite della divina misericordia, e ad annunciare il perdono di Dio, la riconciliazione, a tutti i peccatori.

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni