Un’opera di misericordia a settimana con… Carlo Miglietta | 5. PERDONARE LE OFFESE

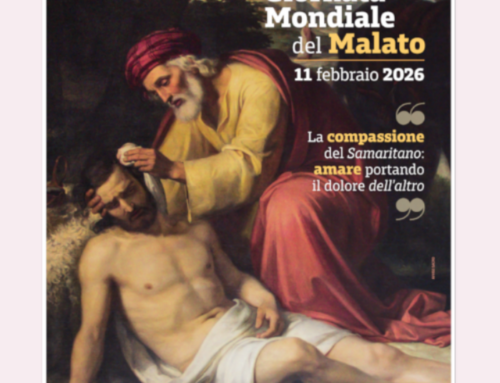

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Il commento del biblista Carlo Miglietta della quinta opera di misericordia spirituale: Perdonare le offese

Il perdono, il massimo dei doni

Il verbo ebraico slh, il termine più comune per designare il perdono, significa cancellare il ricordo del male ricevuto. Altre volte si usa nasa’ che denota un sollevare per rimuovere, ma anche togliere, eliminare. La parola “perdonare” in greco è afiêmi, che vuol dire: “mandare via, lasciare andare, permettere, concedere, non impedire, partire”. Parola affine tradotta con “perdono” è apoluô che vuol dire: “liberare, congedare, lasciare libero, rilasciare”. Il perdono è quindi annientamento del male commesso, liberazione da un peso che ci opprime, liberazione completa dalla negatività della nostra vita.

Nella lingua italiana la parola “perdonare” è formata dal prefisso “per-”, che esprime pienezza e abbondanza, e il verbo “donare”: il verbo composto pertanto significa “donare completamente / del tutto, donare in sommo grado / in abbondanza”. In altre parole “perdonare” è il verbo “donare” al superlativo.

Poiché Dio è Amore, è dono gratuito, la massima espressione di Dio è il perdono: “Quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia” (Sir 2,18).

Tutta la patristica ha sempre affermato che la grandezza di Dio si manifesta più nella sua misericordia che nella creazione. Tommaso d’Aquino afferma: “È proprio di Dio usare misericordia: e in questo specialmente si manifesta la sua onnipotenza”.

Il perdono dei peccati è per il credente sicurezza di Fede: nel Simbolo apostolico infatti proclamiamo: “Credo nella remissione dei peccati”.

Tutto la sacra Scrittura è un canto al perdono di Dio.

Dio dimentica i peccati

Ma non solo Dio sempre perdona: egli dimentica completamente i nostri peccati. Altro che la solita immagine di un Dio che alla fine della nostra vita ci attenderà con una bilancia su cui dovrà valutare se in noi ha prevalso il bene o il male, o con un quadernone su cui saranno scritte tutte le nostre azioni!

“Dicevano i rabbini che Dio ha una capacità che noi umani non abbiamo: quella di dimenticare i peccati che commettiamo, dimenticarli perché cancellati e, dunque, considerati come non commessi. Noi possiamo perdonare, ma non dimenticare; Dio invece, quando perdona i peccati, li dimentica” (E. Bianchi).

Meraviglioso: secondo la Scrittura, i nostri peccati vengono “gettati in fondo al mare” (Mi 7,19), diventeranno “bianchi come la neve e come la lana” (Is 1,18), saranno “dissipati come nube e come nuvola” (Is 44,22), perché Dio dimentica davvero tutte le nostre colpe!

Colpisce come Dio nella Scrittura non pretenda mai che l’uomo gli chieda perdono: chiede sì la conversione, cioè che l’uomo torni sulla via della propria realizzazione e felicità, ma mai che ci si scusi con lui: si pensi alla parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32). Il suo amore è tale che non si sente neanche offeso dai nostri peccati, ma a tutti dona incondizionatamente l’immensità della sua misericordia. L’unico perdono che vuole che chiediamo è quello ai fratelli, per riconciliarci con loro. La sua sofferenza, il suo dispiacere, è la nostra mancata beatitudine, e non l’affronto a lui arrecato. A tanto giunge la grandezza del suo Amore!

Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo

Ma allora perché, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, dobbiamo dire: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,10)? Perché il perdono di Dio è condizionato al nostro perdonarci tra di noi? Spesso ci parrebbe più onesto pregare: “Rimetti a noi i nostri debiti molto, ma molto di più di come noi li rimettiamo ai nostri debitori!”…

Ma già l’Antico Testamento ammoniva: “Perdona l’offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Egli non ha misericordia per l’uomo suo simile, e osa pregare per i suoi peccati? Egli, che è soltanto carne, conserva rancore; chi perdonerà i suoi peccati?” (Sir 28,2-5). E la tradizione ebraica afferma che nel giorno dell’espiazione (Yom Kippur) vengono perdonati solo i peccati commessi contro Dio, mentre per quelli commessi contro gli altri uomini “Yom Kippur procura il perdono solo se uno prima si è rappacificato con il proprio fratello”.

Non siamo qui nella logica mercantile del do ut des, tipica di tante religioni: siamo qui ancora una volta al cuore del cristianesimo. Implorare a Dio qualcosa significa sempre immediatamente farcene carico, cominciare a viverla: per questo possiamo chiedere a Dio riconciliazione solo se siamo diventati rappacificazione con i nostri fratelli.

Il vero amore verso Dio è sempre l’amore per i fratelli: “Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1 Gv 4,21); “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5,23-24).

Più volte Gesù esplicita questa logica: “Perdonate e vi sarà perdonato…, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio” (Lc 7,36-38); “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,14-15).

Ma non dimentichiamo mai che in realtà il perdono di Dio sempre precede la nostra riconciliazione con il prossimo. Sembra spiegare più adeguatamente ciò il “Padre nostro” del Vangelo di Luca, che prega: “Rimetti a noi i nostri peccati, e infatti anche noi (kaì gàr autoì) li perdoniamo (aphìomen) ai nostri debitori” (Lc 11,4). Appare meglio, rispetto al testo matteano, che la nostra capacità di perdonare i fratelli deriva (“e infatti” o, come ci fa pregare l’attuale traduzione liturgica, “e anche”) dal fatto che Dio ci rimette prima i peccati: quindi si usa semplicemente il presente, “perdoniamo”, e non l’aoristo, che si riferisce al passato, come in Matteo.

Il rapporto tra essere perdonati e perdonare è comunque strettissimo. In ogni caso, la mancanza della pacificazione con gli altri annullerà la misericordia di Dio. Gesù spiega chiaramente questa dinamica nella parabola del servo spietato, cui il Padrone condona un debito immenso (diecimila talenti, una somma esorbitante), e che non sa perdonare un piccolo debito di un altro servo (cento denari: in proporzione alla prima somma, pochi spiccioli), concludendo: “Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te?». E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore il vostro fratello” (Mt 18,23-35).

Siamo di fronte a un mistero. L’amore di Dio ci precede: il suo amore è gratuito, e ci giunge mentre siamo peccatori, non perdonatori. E se ciascuno di noi aspettasse di presentarsi a Dio solo quando è pienamente rappacificato con tutti i fratelli, non andremmo mai al suo cospetto. E questo deve essere ben chiaro.

Ma l’immenso Amore di Dio si blocca se il nostro cuore non è aperto ai fratelli. Un cuore chiuso al prossimo ferma l’onnipotenza di Dio.

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Ora, ed è cosa tremenda, questo flusso di misericordia non può giungere al nostro cuore finché noi non abbiamo perdonato a chi ci ha offeso… Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende impermeabile all’amore misericordioso del Padre” (n. 2840).

Ha detto Papa Francesco: “Dio sempre perdona, sempre. Ma chiede che io perdoni. Se io non perdono, in un certo senso chiudo la porta al perdono di Dio”.

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Il commento del biblista Carlo Miglietta della quinta opera di misericordia spirituale: Perdonare le offese

Il perdono, il massimo dei doni

Il verbo ebraico slh, il termine più comune per designare il perdono, significa cancellare il ricordo del male ricevuto. Altre volte si usa nasa’ che denota un sollevare per rimuovere, ma anche togliere, eliminare. La parola “perdonare” in greco è afiêmi, che vuol dire: “mandare via, lasciare andare, permettere, concedere, non impedire, partire”. Parola affine tradotta con “perdono” è apoluô che vuol dire: “liberare, congedare, lasciare libero, rilasciare”. Il perdono è quindi annientamento del male commesso, liberazione da un peso che ci opprime, liberazione completa dalla negatività della nostra vita.

Nella lingua italiana la parola “perdonare” è formata dal prefisso “per-”, che esprime pienezza e abbondanza, e il verbo “donare”: il verbo composto pertanto significa “donare completamente / del tutto, donare in sommo grado / in abbondanza”. In altre parole “perdonare” è il verbo “donare” al superlativo.

Poiché Dio è Amore, è dono gratuito, la massima espressione di Dio è il perdono: “Quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia” (Sir 2,18).

Tutta la patristica ha sempre affermato che la grandezza di Dio si manifesta più nella sua misericordia che nella creazione. Tommaso d’Aquino afferma: “È proprio di Dio usare misericordia: e in questo specialmente si manifesta la sua onnipotenza”.

Il perdono dei peccati è per il credente sicurezza di Fede: nel Simbolo apostolico infatti proclamiamo: “Credo nella remissione dei peccati”.

Tutto la sacra Scrittura è un canto al perdono di Dio.

Dio dimentica i peccati

Ma non solo Dio sempre perdona: egli dimentica completamente i nostri peccati. Altro che la solita immagine di un Dio che alla fine della nostra vita ci attenderà con una bilancia su cui dovrà valutare se in noi ha prevalso il bene o il male, o con un quadernone su cui saranno scritte tutte le nostre azioni!

“Dicevano i rabbini che Dio ha una capacità che noi umani non abbiamo: quella di dimenticare i peccati che commettiamo, dimenticarli perché cancellati e, dunque, considerati come non commessi. Noi possiamo perdonare, ma non dimenticare; Dio invece, quando perdona i peccati, li dimentica” (E. Bianchi).

Meraviglioso: secondo la Scrittura, i nostri peccati vengono “gettati in fondo al mare” (Mi 7,19), diventeranno “bianchi come la neve e come la lana” (Is 1,18), saranno “dissipati come nube e come nuvola” (Is 44,22), perché Dio dimentica davvero tutte le nostre colpe!

Colpisce come Dio nella Scrittura non pretenda mai che l’uomo gli chieda perdono: chiede sì la conversione, cioè che l’uomo torni sulla via della propria realizzazione e felicità, ma mai che ci si scusi con lui: si pensi alla parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32). Il suo amore è tale che non si sente neanche offeso dai nostri peccati, ma a tutti dona incondizionatamente l’immensità della sua misericordia. L’unico perdono che vuole che chiediamo è quello ai fratelli, per riconciliarci con loro. La sua sofferenza, il suo dispiacere, è la nostra mancata beatitudine, e non l’affronto a lui arrecato. A tanto giunge la grandezza del suo Amore!

Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo

Ma allora perché, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, dobbiamo dire: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,10)? Perché il perdono di Dio è condizionato al nostro perdonarci tra di noi? Spesso ci parrebbe più onesto pregare: “Rimetti a noi i nostri debiti molto, ma molto di più di come noi li rimettiamo ai nostri debitori!”…

Ma già l’Antico Testamento ammoniva: “Perdona l’offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Egli non ha misericordia per l’uomo suo simile, e osa pregare per i suoi peccati? Egli, che è soltanto carne, conserva rancore; chi perdonerà i suoi peccati?” (Sir 28,2-5). E la tradizione ebraica afferma che nel giorno dell’espiazione (Yom Kippur) vengono perdonati solo i peccati commessi contro Dio, mentre per quelli commessi contro gli altri uomini “Yom Kippur procura il perdono solo se uno prima si è rappacificato con il proprio fratello”.

Non siamo qui nella logica mercantile del do ut des, tipica di tante religioni: siamo qui ancora una volta al cuore del cristianesimo. Implorare a Dio qualcosa significa sempre immediatamente farcene carico, cominciare a viverla: per questo possiamo chiedere a Dio riconciliazione solo se siamo diventati rappacificazione con i nostri fratelli.

Il vero amore verso Dio è sempre l’amore per i fratelli: “Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1 Gv 4,21); “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5,23-24).

Più volte Gesù esplicita questa logica: “Perdonate e vi sarà perdonato…, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio” (Lc 7,36-38); “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,14-15).

Ma non dimentichiamo mai che in realtà il perdono di Dio sempre precede la nostra riconciliazione con il prossimo. Sembra spiegare più adeguatamente ciò il “Padre nostro” del Vangelo di Luca, che prega: “Rimetti a noi i nostri peccati, e infatti anche noi (kaì gàr autoì) li perdoniamo (aphìomen) ai nostri debitori” (Lc 11,4). Appare meglio, rispetto al testo matteano, che la nostra capacità di perdonare i fratelli deriva (“e infatti” o, come ci fa pregare l’attuale traduzione liturgica, “e anche”) dal fatto che Dio ci rimette prima i peccati: quindi si usa semplicemente il presente, “perdoniamo”, e non l’aoristo, che si riferisce al passato, come in Matteo.

Il rapporto tra essere perdonati e perdonare è comunque strettissimo. In ogni caso, la mancanza della pacificazione con gli altri annullerà la misericordia di Dio. Gesù spiega chiaramente questa dinamica nella parabola del servo spietato, cui il Padrone condona un debito immenso (diecimila talenti, una somma esorbitante), e che non sa perdonare un piccolo debito di un altro servo (cento denari: in proporzione alla prima somma, pochi spiccioli), concludendo: “Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te?». E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore il vostro fratello” (Mt 18,23-35).

Siamo di fronte a un mistero. L’amore di Dio ci precede: il suo amore è gratuito, e ci giunge mentre siamo peccatori, non perdonatori. E se ciascuno di noi aspettasse di presentarsi a Dio solo quando è pienamente rappacificato con tutti i fratelli, non andremmo mai al suo cospetto. E questo deve essere ben chiaro.

Ma l’immenso Amore di Dio si blocca se il nostro cuore non è aperto ai fratelli. Un cuore chiuso al prossimo ferma l’onnipotenza di Dio.

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Ora, ed è cosa tremenda, questo flusso di misericordia non può giungere al nostro cuore finché noi non abbiamo perdonato a chi ci ha offeso… Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende impermeabile all’amore misericordioso del Padre” (n. 2840).

Ha detto Papa Francesco: “Dio sempre perdona, sempre. Ma chiede che io perdoni. Se io non perdono, in un certo senso chiudo la porta al perdono di Dio”.

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni