Un’opera di misericordia a settimana con… Carlo Miglietta | INTRODUZIONE

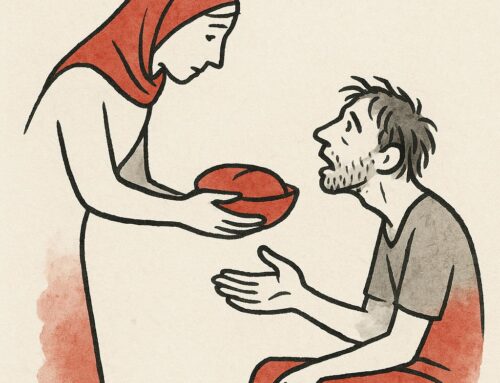

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Al via una serie di commenti del biblista Carlo Miglietta sulle opere di misericordia. Ogni settimana, un approfondimento sul blog di spazio + spadoni

Nella Chiesa, tradizionalmente si distingue tra opere di misericordia corporali e spirituali, ma questa è, in effetti, una distinzione fallace, ereditata da una concezione filosofica dualista dell’essere umano, come composto da anima e corpo. Nella tradizione biblica, contesto originario della Fede cristiana, non c’è separazione tra anima e corpo: si tratta, bensì, di due dimensioni indisgiungibili dell’unico essere “uomo” – “immagine e somiglianza di Dio”.

Sulla capacità di riconoscere questa assomiglianza, che costituisce il nucleo più profondo del nostro essere, si avrà il giudizio sul nostro essere stati cristiani secondo la parabola di Gesù: avere o no riconosciuto il viso di Gesù nel fratello che ha bisogno di noi (Mt 25,31-46). Così che le opere di misericordia sono la cornice “etica” del nostro agire. L’insegnamento delle opere di misericordia, ricevuto dalla tradizione ebraica, è stato arricchito nel Nuovo Testamento dall’annuncio di Cristo, il quale donò ai suoi discepoli un amore capace di superare gli stretti confini dell’appartenenza etnica, caratterizzando la vita della Chiesa dalle sue origini.

I teologi medievali arrivarono a formulare lo schema classico delle sette opere di misericordia corporali e delle sette spirituali. San Tommaso d’Aquino parla di esse riguardo la carità.

La fortuna di questa sintesi continuò per vari secoli. È un peccato che si sia persa la sua importanza nella catechesi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) le nomina nel Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione (n. 1460), per il suo carattere espiatorio, insieme alla preghiera ed altre pratiche. Anche quando spiega il Settimo Comandamento, alla fine esorta alla pratica delle opere di misericordia, alla luce del Concilio Ecumenico Vaticano II e della Dottrina Sociale della Chiesa, facendo enfasi nella tematica della giustizia e la solidarietà.

Il loro fondamento è il discorso di Gesù di Mt 25,31-46:

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi… Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46).

La misericordia

Il primo dei termini ebraici che designa la misericordia è rehamin, che propriamente esprime le viscere, la sede delle emozioni, il nostro “cuore”: è una forma plurale di réhèm, il seno materno, l’utero femminile.

È il sentimento spontaneo che nasce dal legame di paternità, di maternità o di fraternità: “Come un padre ha visceri di misericordia per i suoi figli, così Dio ha visceri di misericordia per quanti lo temono” (Sl 103,13); “Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto…? Per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza” (Ger 31,20); “Dov’è il fremito delle tue viscere di misericordia e della tua compassione? Non forzarti all’insensibilità, perché tu sei il nostro padre” (Is 63,15-16); “Giuseppe uscì in fretta, perché le sue viscere erano profondamente commosse nei riguardi di suo fratello, e sentiva bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse” (Gn 43,30).

Ma “la misericordia non è solo l’agire del Padre: diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia” (Papa Francesco).

Essere misericordiosi non è un imperativo etico, ma nasce dalla nostra chiamata all’imitatio Dei, a cercare di essere come Dio. “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36) richiama l’antico comando: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2). Alla santità, Gesù ha dato nella sua vita il volto della misericordia. E il cristiano dovrà essere davvero un alter Christus, un altro Gesù: “A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1 Pt 2,21).

Vedere i fratelli

Il primo passo per essere misericordiosi è accorgersi dei fratelli che sono accanto a noi. Ben ce lo ricorda la parabola del Buon Samaritano: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono e lo percossero…, lasciandolo mezzo morto. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione” (Lc 10,30-33).

Anche il Samaritano “vide” il malcapitato, come avevano fatto i rappresentanti della Legge e della Liturgia, ma il suo “vedere” non rimase una sensazione superficiale: lo portò ad agire. Già la Scrittura diceva: “Chi ha l’occhio generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane al povero” (Pr 22,9); “Per chi dona al povero non c’è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni” (Pr 28,27). “Il più grande peccato contro i poveri è forse l’indifferenza, il «passar oltre, dall’altra parte della strada» (Lc 10,31)… Noi tendiamo a mettere, tra i poveri e noi, dei doppi vetri… E infatti vediamo i poveri muoversi, agitarsi, urlare dietro lo schermo televisivo, sulle pagine dei giornali e delle riviste missionarie, ma il loro grido ci giunge come da molto lontano. Non ci penetra fino al cuore. Ci mettiamo al riparo da essi. La Scrittura chiama tutto questo un «vedere senza fare attenzione, un aprire gli orecchi, ma senza sentire» (Is 42,20)… La prima cosa da fare dunque, nei confronti dei poveri, è rompere i doppi vetri, superare l’indifferenza, l’insensibilità. Gettare via le difese e farci invadere da una sana inquietudine a causa della miseria spaventosa che c’è nel mondo” (R. Cantalamessa).

Testimoniare

Già Gesù aveva detto: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle (kalà érga!) e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5,16).

Anche Pietro invita: “Tenete una condotta esemplare tra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere belle (kalòn ergòn) diano gloria a Dio” (1 Pt 2,12). Anche lui usa non l’aggettivo “buono”, agathòs, ma “bello”, kalòs: gli uomini devono vedere le nostre opere “belle”, essere attratti dalla bellezza della nostra vita!

“Come ricordava già Ignazio di Antiochia all’inizio del II secolo: «il cristianesimo è opera di grandezza, non di persuasione»… I grandi maestri della spiritualità cristiana hanno sempre ripetuto: «O il cristianesimo è filocalia, amore della bellezza, via pulchritudinis, via della bellezza, o non è»! E se è via della bellezza saprà attirare anche altri su quel cammino che conduce alla vita più forte della morte, saprà essere narrazione vivente del Vangelo per gli uomini e le donne di questo nostro tempo” (E. Bianchi).

“Essere testimoni della bellezza che salva nasce dal farne continua e sempre nuova esperienza: ce lo fa capire lo stesso Gesù quando, nel Vangelo di Giovanni, si presenta come il «Pastore bello» (così è nell’originale greco, anche se la traduzione normalmente preferita è quella di «buon Pastore»: Gv 10,11.14-15)… Il luogo in cui è possibile quest’incontro bello e vivificante con il Pastore è la Chiesa: è in essa che il bel Pastore parla al cuore di ciascuna delle sue pecore… La Chiesa è in tal senso la Chiesa dell’amore, la comunità della bellezza che salva… Attraverso il popolo del «bel Pastore» la luce della salvezza potrà raggiungere tutti, attirandoli a lui, e la sua bellezza salverà il mondo” (C. M. Martini).

La Chiesa dovrebbe essere il luogo della gente felice, che ha sperimentato Cristo “che ci insegna a vivere” (Tt 2,12), dandoci il senso pieno del vivere e del morire.

“Beati i misericordiosi” (Mt 5,7)

Gesù annuncia una vera e propria beatitudine della misericordia: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Tale beatitudine è presente solo nel Vangelo di Matteo, e non nel testo di Luca. Per Luca, “le beatitudini… sono anzitutto ed essenzialmente una proclamazione profetica; esse non sono che un altro modo per dire che «il Regno di Dio è qui», che le promesse stanno per adempiersi, che i beneficiari accreditati della felicità messianica della fine dei tempi possono esultare perché i tempi sono compiuti” (J. Dupont). Ciò che Matteo invece vede nel discorso della montagna, è in primo luogo un programma di vita, un insegnamento morale per la Chiesa: se in Luca le beatitudini sono parole di consolazione per gli infelici, per Matteo sono una specie di manuale di comportamento ad uso delle prime comunità, per annunciare quali siano le condizioni per entrare nel Regno di Dio.

Alcuni hanno voluto vedere una corrispondenza tra le prime quattro beatitudini e le ultime quattro nel testo di Matteo: agli infelici (poveri, miti, afflitti, affamati) si contrapporrebbero i loro benefattori (misericordiosi, puri di cuore, pacificatori, perseguitati per la giustizia); o, in ogni caso, le prime quattro si rivolgerebbero alle classi sociali disagiate, le altre quattro ai ricchi (A. Descamps).

In ogni caso, ai misericordiosi è promessa la stessa misericordia di Dio. È interessante notare che “misericordiosi” (eleèmones) al plurale non si trova mai nell’Antico Testamento, giacché solo “IHWH, IHWH è pietoso e misericordioso (eleèmon)” (Es 34,6 secondo i LXX), con la sola eccezione del Sl 112,4 in cui il termine è riferito al Messia. Nel Nuovo Testamento eleèmon compare solo in Gc 5,11, che richiama proprio Es 34,6, riferito a Dio, e in Eb 2,17, riferito a Gesù Sommo Sacerdote. Questa beatitudine assimila davvero i misericordiosi a Dio stesso: essi portano addirittura il suo Nome santo, cioè, condividono la sua essenza, la sua vita più intima.

I misericordiosi sono da Gesù proclamati “beati” (makàrioi). Makàrios deriva da makàr, antico termine indicante la felicità divina, la condizione stessa di Dio: ma ai tempi dei Vangeli è l’unico termine disponibile per indicare un uomo “felice” nel senso più vasto del termine. Nella Bibbia greca, traduce l’ebraico ‘asrè, che si trova quarantacinque volte: alcuni gli danno un significato sapienziale, altri di benedizione: ma in realtà è proclamazione di una felicità presente ed escatologica insieme.

“Ai misericordiosi, Gesù promette nient’altro che quello che già vivono: la misericordia. In tutte le altre beatitudini, la promessa contiene un di più, porta più lontano: coloro che piangono saranno consolati, i cuori puri vedranno Dio. Ma che cos’è che Dio potrebbe dare di più ai misericordiosi? La misericordia è pienezza di Dio e degli umani. I misericordiosi vivono già della vita stessa di Dio… È la misericordia che è il più puro riflesso di Dio in una vita umana. «Con la misericordia verso il prossimo tu assomigli a Dio» (Basilio il Grande). La misericordia è l’umanità di Dio. Essa è anche l’avvenire divino dell’uomo” (Comunità di Taizé).

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Al via una serie di commenti del biblista Carlo Miglietta sulle opere di misericordia. Ogni settimana, un approfondimento sul blog di spazio + spadoni

Nella Chiesa, tradizionalmente si distingue tra opere di misericordia corporali e spirituali, ma questa è, in effetti, una distinzione fallace, ereditata da una concezione filosofica dualista dell’essere umano, come composto da anima e corpo. Nella tradizione biblica, contesto originario della Fede cristiana, non c’è separazione tra anima e corpo: si tratta, bensì, di due dimensioni indisgiungibili dell’unico essere “uomo” – “immagine e somiglianza di Dio”.

Sulla capacità di riconoscere questa assomiglianza, che costituisce il nucleo più profondo del nostro essere, si avrà il giudizio sul nostro essere stati cristiani secondo la parabola di Gesù: avere o no riconosciuto il viso di Gesù nel fratello che ha bisogno di noi (Mt 25,31-46). Così che le opere di misericordia sono la cornice “etica” del nostro agire. L’insegnamento delle opere di misericordia, ricevuto dalla tradizione ebraica, è stato arricchito nel Nuovo Testamento dall’annuncio di Cristo, il quale donò ai suoi discepoli un amore capace di superare gli stretti confini dell’appartenenza etnica, caratterizzando la vita della Chiesa dalle sue origini.

I teologi medievali arrivarono a formulare lo schema classico delle sette opere di misericordia corporali e delle sette spirituali. San Tommaso d’Aquino parla di esse riguardo la carità.

La fortuna di questa sintesi continuò per vari secoli. È un peccato che si sia persa la sua importanza nella catechesi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) le nomina nel Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione (n. 1460), per il suo carattere espiatorio, insieme alla preghiera ed altre pratiche. Anche quando spiega il Settimo Comandamento, alla fine esorta alla pratica delle opere di misericordia, alla luce del Concilio Ecumenico Vaticano II e della Dottrina Sociale della Chiesa, facendo enfasi nella tematica della giustizia e la solidarietà.

Il loro fondamento è il discorso di Gesù di Mt 25,31-46:

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi… Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46).

La misericordia

Il primo dei termini ebraici che designa la misericordia è rehamin, che propriamente esprime le viscere, la sede delle emozioni, il nostro “cuore”: è una forma plurale di réhèm, il seno materno, l’utero femminile.

È il sentimento spontaneo che nasce dal legame di paternità, di maternità o di fraternità: “Come un padre ha visceri di misericordia per i suoi figli, così Dio ha visceri di misericordia per quanti lo temono” (Sl 103,13); “Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto…? Per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza” (Ger 31,20); “Dov’è il fremito delle tue viscere di misericordia e della tua compassione? Non forzarti all’insensibilità, perché tu sei il nostro padre” (Is 63,15-16); “Giuseppe uscì in fretta, perché le sue viscere erano profondamente commosse nei riguardi di suo fratello, e sentiva bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e pianse” (Gn 43,30).

Ma “la misericordia non è solo l’agire del Padre: diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia” (Papa Francesco).

Essere misericordiosi non è un imperativo etico, ma nasce dalla nostra chiamata all’imitatio Dei, a cercare di essere come Dio. “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36) richiama l’antico comando: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2). Alla santità, Gesù ha dato nella sua vita il volto della misericordia. E il cristiano dovrà essere davvero un alter Christus, un altro Gesù: “A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1 Pt 2,21).

Vedere i fratelli

Il primo passo per essere misericordiosi è accorgersi dei fratelli che sono accanto a noi. Ben ce lo ricorda la parabola del Buon Samaritano: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono e lo percossero…, lasciandolo mezzo morto. Un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione” (Lc 10,30-33).

Anche il Samaritano “vide” il malcapitato, come avevano fatto i rappresentanti della Legge e della Liturgia, ma il suo “vedere” non rimase una sensazione superficiale: lo portò ad agire. Già la Scrittura diceva: “Chi ha l’occhio generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane al povero” (Pr 22,9); “Per chi dona al povero non c’è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni” (Pr 28,27). “Il più grande peccato contro i poveri è forse l’indifferenza, il «passar oltre, dall’altra parte della strada» (Lc 10,31)… Noi tendiamo a mettere, tra i poveri e noi, dei doppi vetri… E infatti vediamo i poveri muoversi, agitarsi, urlare dietro lo schermo televisivo, sulle pagine dei giornali e delle riviste missionarie, ma il loro grido ci giunge come da molto lontano. Non ci penetra fino al cuore. Ci mettiamo al riparo da essi. La Scrittura chiama tutto questo un «vedere senza fare attenzione, un aprire gli orecchi, ma senza sentire» (Is 42,20)… La prima cosa da fare dunque, nei confronti dei poveri, è rompere i doppi vetri, superare l’indifferenza, l’insensibilità. Gettare via le difese e farci invadere da una sana inquietudine a causa della miseria spaventosa che c’è nel mondo” (R. Cantalamessa).

Testimoniare

Già Gesù aveva detto: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle (kalà érga!) e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt 5,16).

Anche Pietro invita: “Tenete una condotta esemplare tra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere belle (kalòn ergòn) diano gloria a Dio” (1 Pt 2,12). Anche lui usa non l’aggettivo “buono”, agathòs, ma “bello”, kalòs: gli uomini devono vedere le nostre opere “belle”, essere attratti dalla bellezza della nostra vita!

“Come ricordava già Ignazio di Antiochia all’inizio del II secolo: «il cristianesimo è opera di grandezza, non di persuasione»… I grandi maestri della spiritualità cristiana hanno sempre ripetuto: «O il cristianesimo è filocalia, amore della bellezza, via pulchritudinis, via della bellezza, o non è»! E se è via della bellezza saprà attirare anche altri su quel cammino che conduce alla vita più forte della morte, saprà essere narrazione vivente del Vangelo per gli uomini e le donne di questo nostro tempo” (E. Bianchi).

“Essere testimoni della bellezza che salva nasce dal farne continua e sempre nuova esperienza: ce lo fa capire lo stesso Gesù quando, nel Vangelo di Giovanni, si presenta come il «Pastore bello» (così è nell’originale greco, anche se la traduzione normalmente preferita è quella di «buon Pastore»: Gv 10,11.14-15)… Il luogo in cui è possibile quest’incontro bello e vivificante con il Pastore è la Chiesa: è in essa che il bel Pastore parla al cuore di ciascuna delle sue pecore… La Chiesa è in tal senso la Chiesa dell’amore, la comunità della bellezza che salva… Attraverso il popolo del «bel Pastore» la luce della salvezza potrà raggiungere tutti, attirandoli a lui, e la sua bellezza salverà il mondo” (C. M. Martini).

La Chiesa dovrebbe essere il luogo della gente felice, che ha sperimentato Cristo “che ci insegna a vivere” (Tt 2,12), dandoci il senso pieno del vivere e del morire.

“Beati i misericordiosi” (Mt 5,7)

Gesù annuncia una vera e propria beatitudine della misericordia: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Tale beatitudine è presente solo nel Vangelo di Matteo, e non nel testo di Luca. Per Luca, “le beatitudini… sono anzitutto ed essenzialmente una proclamazione profetica; esse non sono che un altro modo per dire che «il Regno di Dio è qui», che le promesse stanno per adempiersi, che i beneficiari accreditati della felicità messianica della fine dei tempi possono esultare perché i tempi sono compiuti” (J. Dupont). Ciò che Matteo invece vede nel discorso della montagna, è in primo luogo un programma di vita, un insegnamento morale per la Chiesa: se in Luca le beatitudini sono parole di consolazione per gli infelici, per Matteo sono una specie di manuale di comportamento ad uso delle prime comunità, per annunciare quali siano le condizioni per entrare nel Regno di Dio.

Alcuni hanno voluto vedere una corrispondenza tra le prime quattro beatitudini e le ultime quattro nel testo di Matteo: agli infelici (poveri, miti, afflitti, affamati) si contrapporrebbero i loro benefattori (misericordiosi, puri di cuore, pacificatori, perseguitati per la giustizia); o, in ogni caso, le prime quattro si rivolgerebbero alle classi sociali disagiate, le altre quattro ai ricchi (A. Descamps).

In ogni caso, ai misericordiosi è promessa la stessa misericordia di Dio. È interessante notare che “misericordiosi” (eleèmones) al plurale non si trova mai nell’Antico Testamento, giacché solo “IHWH, IHWH è pietoso e misericordioso (eleèmon)” (Es 34,6 secondo i LXX), con la sola eccezione del Sl 112,4 in cui il termine è riferito al Messia. Nel Nuovo Testamento eleèmon compare solo in Gc 5,11, che richiama proprio Es 34,6, riferito a Dio, e in Eb 2,17, riferito a Gesù Sommo Sacerdote. Questa beatitudine assimila davvero i misericordiosi a Dio stesso: essi portano addirittura il suo Nome santo, cioè, condividono la sua essenza, la sua vita più intima.

I misericordiosi sono da Gesù proclamati “beati” (makàrioi). Makàrios deriva da makàr, antico termine indicante la felicità divina, la condizione stessa di Dio: ma ai tempi dei Vangeli è l’unico termine disponibile per indicare un uomo “felice” nel senso più vasto del termine. Nella Bibbia greca, traduce l’ebraico ‘asrè, che si trova quarantacinque volte: alcuni gli danno un significato sapienziale, altri di benedizione: ma in realtà è proclamazione di una felicità presente ed escatologica insieme.

“Ai misericordiosi, Gesù promette nient’altro che quello che già vivono: la misericordia. In tutte le altre beatitudini, la promessa contiene un di più, porta più lontano: coloro che piangono saranno consolati, i cuori puri vedranno Dio. Ma che cos’è che Dio potrebbe dare di più ai misericordiosi? La misericordia è pienezza di Dio e degli umani. I misericordiosi vivono già della vita stessa di Dio… È la misericordia che è il più puro riflesso di Dio in una vita umana. «Con la misericordia verso il prossimo tu assomigli a Dio» (Basilio il Grande). La misericordia è l’umanità di Dio. Essa è anche l’avvenire divino dell’uomo” (Comunità di Taizé).

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni