Sopportare pazientemente le persone moleste: commento della Pastorale della Salute

Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla sesta opera di misericordia spirituale

(del Dott. Michele Loiudice Responsabile Accreditamento, Controllo e Gestione – ARES 118)

La sesta opera di misericordia spirituale spinge a prestare attenzione alla qualità dei rapporti (Scaraffia, 2014) che instauriamo con le persone che ci circondano, con i malati, con i colleghi, o perfino con chi incontriamo per caso. Essa è costruita sulla contrapposizione tra il significato di misericordia e molestia: la prima è «Sentimento di compassione per l’infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla (Treccani, Treccani il vocabolario, 2015)» la seconda viene definita come «Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale (Treccani, Treccani il vocabolario, 2015)». Oggetto di queste pagine, pertanto, non è la molestia sessuale che a che fare con il codice penale e nemmeno gli atti di malvagità più o meno grandi che richiedono l’eroicità del perdono ma sono le persone che, consapevolmente o involontariamente, aumentano il peso della nostra esistenza, la cui semplice presenza risulti a noi inopportuna, fastidiosa, addirittura insopportabile, sembrando, quasi di starci, appunto, addosso come una mole, «molestandoci» (Pasquale, 2014).

Nei vangeli abbiamo diversi episodi in cui sono descritte situazione di molestia legate alla malattia. Ricordiamo (Mc 10,46-48) il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» e venne sgridato per farlo tacere. Il comportamento di disturbo è l’espressione di un bisogno di salvezza e di guarigione che i discepoli cercano di nascondere. Il cieco Bartimeo evidenzia ancor oggi la nostra cecità individuale e comunitaria a capire i bisogni di salute, a volerli negare, a volerli inserire in categorie che li rendano più gestibili, meno pericolosi da un punto di vista sociale.

Un altro personaggio “molesto” dei vangeli è l’emorroissa descritta nel vangelo di Marco (Mc 5,25-34). La molestia è definibile non tanto nel distogliere Gesù nel suo cammino verso la casa di Giaro, ma nel suo comportamento socialmente inaccettabile. Secondo la mentalità dell’epoca, il sangue rendeva impura una persona e chi la toccava, diventava anche egli impuro. La decisione di sfidare questa legge rappresenta la volontà di vivere della donna che toccando il mantello non solo vuole guarire ma vuole riacquistare una sua dignità. Quante volte il malato diventa malattia, quante volte lo stigma nasconde il volto, quante volte la distanza nega il beneficio del contatto.

Un altro episodio significativo è la guarigione di un ragazzo epilettico (Mc 9,14-29), in cui un genitore si lamenta dell’incapacità dei discepoli di scacciare lo spirito muto che si è impadronito del figlio. I discepoli discutono perché sono messi in discussione proprio in uno degli aspetti centrali della loro missione. Spesso la molestia è legata alla messa in discussione dei ruoli. Oggi la cosiddetta malasanità ha minato alla base il rapporto di fiducia tra operatore sanitario e paziente, tra struttura e famiglia, rapporto che talora si stabilisce portando in sé fin dall’inizio il germe della sua evoluzione conflittuale.

La morte, infine, determina una situazione di turbamento nelle persone e in una comunità. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù scoppia in pianto. Gesù piange: per condivisione, per il suo affetto a Lazzaro, Maria e Marta, per il suo intenerimento nella condizione umana; perché era l’incarnazione della tenerezza di Dio (Pollano, 2015). Per noi spesso, invece, il morente diventa una persona molesta in quanto mette in luce il nostro rapporto con la morte, ci mette di fronte ai nostri limiti e alle nostre paure.

In questi episodi l’intervento di Gesù determina la salvezza e la guarigione o la resurrezione nel caso di Lazzaro. Qual è il beneficio, invece, del nostro sopportare pazientemente le persone moleste al letto del malato, in un ambulatorio, al centro di ascolto della parrocchia e più in generale nei nostri contesti di vita, familiare, lavorativa o comunitaria?

L’idea di “opere di misericordia spirituali”, accanto a quelle rivolte al “corpo” dell’uomo, nasce nella tradizione della Chiesa dall’interpretazione allegorica del testo di Matteo 25 che associa ai bisogni materiali i bisogni spirituali: non vi sono solo dei poveri materialmente, degli assetati o dei malati nel corpo, … ma vi sono anche dei poveri spiritualmente, senza il cibo della giustizia, senza la bevanda della conoscenza di Dio, senza l’abito di Cristo (Manicardi, 2010). Anche ricorrendo a questa allegoria, non è, tuttavia, immediata la comprensione del beneficio della sopportazione paziente delle persone moleste.

A ben vedere il termine «“Misericordia” non definisce; dà il nome non a una realtà ma a una relazione: si fa o si riceve misericordia, cioè si è in una relazione di misericordia. Detto in altre parole, la misericordia non è una cosa ma si concretizza in cose, in gesti, in azioni – perfino in un semplice bicchiere d’acqua (cfr. Mc 9,41). Non è una res, bensì il nome di una relazione e della sua qualità…..”Fare misericordia” e “ricevere misericordia” sono entrambi enunciati performativi dello stesso livello. L’oggetto di un atto di misericordia può diventare il soggetto del movimento speculare, e così via. Funziona con la stessa forza in tutte le direzioni senza bisogno di cambiare la parola: non fa preferenze verso un uso all’attivo o al passivo». (Morra, 2015)

Alla luce di questa premessa, in primo luogo la sopportazione risulta benefica, anzi essenziale, ai fini della coesione sociale all’interno di una famiglia, di una comunità, di un ospedale. Se da un lato si è facilmente consapevoli che chiunque può passare da molestato a molestatore, ben più difficile è tuttavia entrare nei panni di chi ci molesta, comprenderne le ragioni, condividerne il disagio, sentirlo fratello in umanità (Tiberi & Leoni, 2014). Il cristiano (Pasquale, 2014) è chiamato, come imitatore di Dio (Ef 5,1), a portare anch’egli sopra di sé il peso dei fratelli; «Vi esorto […] a sopportarvi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,1-3), «sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni agli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro» (Col 3,13). La misura di questa sopportazione per il cristiano è ancora una volta l’amore: la carità che «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7)

Una seconda riflessione sugli effetti della sesta opera di misericordia si richiama all’esperienza di San Francesco. Nelle parabole di Gesù sulla necessità della preghiera vengono identificate delle persone moleste che ricevono un beneficio dalle loro azioni: la vedova importuna che riceve giustizia dal giudice iniquo (Lc 18, 1-8) e l’amico insistente che riceve i tre pani per i pellegrini (Luca 11:5-9). In questa relazione anche il giudice e l’amico hanno “ricevuto” qualcosa, sono stati indotti a riflettere e a modificare il proprio comportamento. Queste parabole non sono presentate per evidenziare un percorso di conversione ma le caratteristiche della preghiera. L’esperienza umana di Francesco, invece, ci dice, come lui stesso la racconta nel suo Testamento, che la relazione con presenza “amara” dei lebbrosi è stato l’inizio della sua conversione:

«Il Signore, così, dette a me, frate Francesco, di iniziare a fare penitenza così: quando ero nei peccati, mi pareva cosa tanto amara vedere i lebbrosi, ed il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Ed allontanandomi da loro, ciò che mi pareva amaro mi fu mutato in dolcezza di animo e di corpo. Ed in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo.»

(Testo del novembre 2016)

Fonte

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla sesta opera di misericordia spirituale

(del Dott. Michele Loiudice Responsabile Accreditamento, Controllo e Gestione – ARES 118)

La sesta opera di misericordia spirituale spinge a prestare attenzione alla qualità dei rapporti (Scaraffia, 2014) che instauriamo con le persone che ci circondano, con i malati, con i colleghi, o perfino con chi incontriamo per caso. Essa è costruita sulla contrapposizione tra il significato di misericordia e molestia: la prima è «Sentimento di compassione per l’infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla (Treccani, Treccani il vocabolario, 2015)» la seconda viene definita come «Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale (Treccani, Treccani il vocabolario, 2015)». Oggetto di queste pagine, pertanto, non è la molestia sessuale che a che fare con il codice penale e nemmeno gli atti di malvagità più o meno grandi che richiedono l’eroicità del perdono ma sono le persone che, consapevolmente o involontariamente, aumentano il peso della nostra esistenza, la cui semplice presenza risulti a noi inopportuna, fastidiosa, addirittura insopportabile, sembrando, quasi di starci, appunto, addosso come una mole, «molestandoci» (Pasquale, 2014).

Nei vangeli abbiamo diversi episodi in cui sono descritte situazione di molestia legate alla malattia. Ricordiamo (Mc 10,46-48) il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» e venne sgridato per farlo tacere. Il comportamento di disturbo è l’espressione di un bisogno di salvezza e di guarigione che i discepoli cercano di nascondere. Il cieco Bartimeo evidenzia ancor oggi la nostra cecità individuale e comunitaria a capire i bisogni di salute, a volerli negare, a volerli inserire in categorie che li rendano più gestibili, meno pericolosi da un punto di vista sociale.

Un altro personaggio “molesto” dei vangeli è l’emorroissa descritta nel vangelo di Marco (Mc 5,25-34). La molestia è definibile non tanto nel distogliere Gesù nel suo cammino verso la casa di Giaro, ma nel suo comportamento socialmente inaccettabile. Secondo la mentalità dell’epoca, il sangue rendeva impura una persona e chi la toccava, diventava anche egli impuro. La decisione di sfidare questa legge rappresenta la volontà di vivere della donna che toccando il mantello non solo vuole guarire ma vuole riacquistare una sua dignità. Quante volte il malato diventa malattia, quante volte lo stigma nasconde il volto, quante volte la distanza nega il beneficio del contatto.

Un altro episodio significativo è la guarigione di un ragazzo epilettico (Mc 9,14-29), in cui un genitore si lamenta dell’incapacità dei discepoli di scacciare lo spirito muto che si è impadronito del figlio. I discepoli discutono perché sono messi in discussione proprio in uno degli aspetti centrali della loro missione. Spesso la molestia è legata alla messa in discussione dei ruoli. Oggi la cosiddetta malasanità ha minato alla base il rapporto di fiducia tra operatore sanitario e paziente, tra struttura e famiglia, rapporto che talora si stabilisce portando in sé fin dall’inizio il germe della sua evoluzione conflittuale.

La morte, infine, determina una situazione di turbamento nelle persone e in una comunità. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù scoppia in pianto. Gesù piange: per condivisione, per il suo affetto a Lazzaro, Maria e Marta, per il suo intenerimento nella condizione umana; perché era l’incarnazione della tenerezza di Dio (Pollano, 2015). Per noi spesso, invece, il morente diventa una persona molesta in quanto mette in luce il nostro rapporto con la morte, ci mette di fronte ai nostri limiti e alle nostre paure.

In questi episodi l’intervento di Gesù determina la salvezza e la guarigione o la resurrezione nel caso di Lazzaro. Qual è il beneficio, invece, del nostro sopportare pazientemente le persone moleste al letto del malato, in un ambulatorio, al centro di ascolto della parrocchia e più in generale nei nostri contesti di vita, familiare, lavorativa o comunitaria?

L’idea di “opere di misericordia spirituali”, accanto a quelle rivolte al “corpo” dell’uomo, nasce nella tradizione della Chiesa dall’interpretazione allegorica del testo di Matteo 25 che associa ai bisogni materiali i bisogni spirituali: non vi sono solo dei poveri materialmente, degli assetati o dei malati nel corpo, … ma vi sono anche dei poveri spiritualmente, senza il cibo della giustizia, senza la bevanda della conoscenza di Dio, senza l’abito di Cristo (Manicardi, 2010). Anche ricorrendo a questa allegoria, non è, tuttavia, immediata la comprensione del beneficio della sopportazione paziente delle persone moleste.

A ben vedere il termine «“Misericordia” non definisce; dà il nome non a una realtà ma a una relazione: si fa o si riceve misericordia, cioè si è in una relazione di misericordia. Detto in altre parole, la misericordia non è una cosa ma si concretizza in cose, in gesti, in azioni – perfino in un semplice bicchiere d’acqua (cfr. Mc 9,41). Non è una res, bensì il nome di una relazione e della sua qualità…..”Fare misericordia” e “ricevere misericordia” sono entrambi enunciati performativi dello stesso livello. L’oggetto di un atto di misericordia può diventare il soggetto del movimento speculare, e così via. Funziona con la stessa forza in tutte le direzioni senza bisogno di cambiare la parola: non fa preferenze verso un uso all’attivo o al passivo». (Morra, 2015)

Alla luce di questa premessa, in primo luogo la sopportazione risulta benefica, anzi essenziale, ai fini della coesione sociale all’interno di una famiglia, di una comunità, di un ospedale. Se da un lato si è facilmente consapevoli che chiunque può passare da molestato a molestatore, ben più difficile è tuttavia entrare nei panni di chi ci molesta, comprenderne le ragioni, condividerne il disagio, sentirlo fratello in umanità (Tiberi & Leoni, 2014). Il cristiano (Pasquale, 2014) è chiamato, come imitatore di Dio (Ef 5,1), a portare anch’egli sopra di sé il peso dei fratelli; «Vi esorto […] a sopportarvi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,1-3), «sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni agli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro» (Col 3,13). La misura di questa sopportazione per il cristiano è ancora una volta l’amore: la carità che «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7)

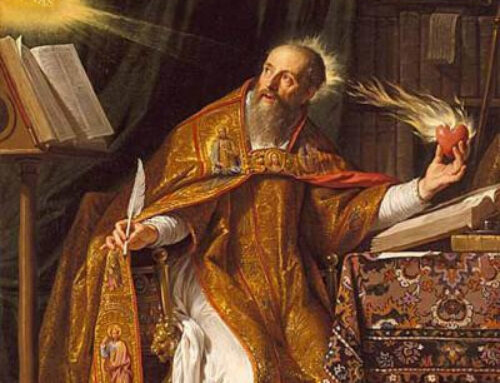

Una seconda riflessione sugli effetti della sesta opera di misericordia si richiama all’esperienza di San Francesco. Nelle parabole di Gesù sulla necessità della preghiera vengono identificate delle persone moleste che ricevono un beneficio dalle loro azioni: la vedova importuna che riceve giustizia dal giudice iniquo (Lc 18, 1-8) e l’amico insistente che riceve i tre pani per i pellegrini (Luca 11:5-9). In questa relazione anche il giudice e l’amico hanno “ricevuto” qualcosa, sono stati indotti a riflettere e a modificare il proprio comportamento. Queste parabole non sono presentate per evidenziare un percorso di conversione ma le caratteristiche della preghiera. L’esperienza umana di Francesco, invece, ci dice, come lui stesso la racconta nel suo Testamento, che la relazione con presenza “amara” dei lebbrosi è stato l’inizio della sua conversione:

«Il Signore, così, dette a me, frate Francesco, di iniziare a fare penitenza così: quando ero nei peccati, mi pareva cosa tanto amara vedere i lebbrosi, ed il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Ed allontanandomi da loro, ciò che mi pareva amaro mi fu mutato in dolcezza di animo e di corpo. Ed in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo.»

(Testo del novembre 2016)

Fonte

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni