Un’opera di misericordia a settimana con… Carlo Miglietta | 5. VISITARE GLI INFERMI

La quinta opera di misericordia corporale

Il commento del biblista Carlo Miglietta della quinta opera di misericordia corporale: Visitare gli infermi

Gesù taumaturgo

Gesù fu certamente uno straordinario taumaturgo: “Gli portavano tutti i malati… Guarì molti che erano afflitti da varie malattie…” (Mc 1,32-34); “E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano” (Mc 6,56). Tra i malati, trovano posto speciale, per Gesù, due categorie “tabù” nel giudaismo: i lebbrosi (Mc 1,40-44) e gli “indemoniati”, probabilmente malati psichiatrici (Mc 1,21-28; 5,1-20; 7,24-30; 9,14-26).

Ma le sue meravigliose guarigioni non erano solo un beneficio per i fortunati che ne potevano godere: erano soprattutto espressione della sua potenza di Salvatore, del senso più profondo della sua missione; egli era venuto per sconfiggere definitivamente il male e la morte, e la sua vittoria iniziava proprio nel limite spazio-temporale della povera umanità ammalata che a lui accorreva. Perciò Marco li chiama dynamis, potenza (Mc 6,2.5.14; 9,39), e mai sèmeion, segno, o tèras, prodigio.

I miracoli nei Vangeli non sono quindi, di per sé, segni propagandistici compiuti per dimostrare che Gesù è Dio, ma momenti rivelativi della divina sollecitudine per i sofferenti. Solo alla luce del mistero pasquale essi saranno letti come anticipazione della potenza di Dio che si manifesta nella resurrezione. Si capisce l’insistenza della fede richiesta a chi viene guarito: “La tua fede ti ha salvato”, dice Gesù all’emorroissa e al cieco di Gerico (Mc 5,34; 10,52); “Tutto è possibile per chi crede” (Mc 9,22-24). Gesù ribadisce che la salvezza totale viene solo dall’adesione a lui, e l’evento di guarigione, seppur miracoloso, altro non è che un epifenomeno del totale superamento del limite creaturale che la sua incarnazione realizza.

Il Figlio di Dio non solo sta dalla parte di chi soffre: egli stesso soffre, condivide l’esperienza umana di finitudine, sussumendone tutto il male e il dolore. Di fronte ad ogni infermità o sofferenza, Gesù “si commuove”, “sente compassione” (Mc 1,41; 6,34; 8,2; Mt 9,36; 14, 14; 20,34; Lc 7,13); di fonte alla morte dell’amico, addirittura “scoppiò in pianto” (Gv 11,33-38).

Mediatori della Salvezza

Il discepolo è chiamato a prolungare nel mondo l’incarnazione del Figlio di Dio facendosi segno concreto del suo amore verso chi soffre, diventando egli stesso, per chi è nel dolore, la prima esperienza della bontà e della salvezza di Dio.

Noi siamo il primo sacramento di Cristo per chi è nell’afflizione: le nostre gambe sono le gambe con cui Gesù arriva al malato, le nostre braccia sono le braccia con cui Gesù lo soccorre, la nostra bocca quella con cui il Cristo lo consola e gli annuncia la salvezza. Il credente è, per il fratello, il tramite, il mediatore della salvezza. Egli aiuta il sofferente nella lotta contro il dolore, prodigandosi con ogni mezzo per alleviarne le pene. Ma soprattutto gli si fa “prossimo”, con una presenza effettiva ed affettiva: spesso è la solitudine l’aspetto peggiore della malattia e del dolore, e la condivisione è già potente medicina

Per questo il credente non sentirà mai la malattia e la stessa morte un fatto privato, ma li vivrà e aiuterà gli altri a viverli come evento familiare, comunitario, ecclesiale: sono sempre l’amore e la solidarietà, autentiche esperienze del Cristo, che devono “colorare” anche i nostri momenti più bui. Il credente aiuta il sofferente a mantenere la sua libertà, a poter fare le sue scelte in ogni momento, a vivere in profonda umanità la sua esperienza di dolore.

In tal senso, è importante dire la verità al malato, rispettando però la sua capacità di comprensione e senza mai negargli in senso assoluto una speranza di guarigione anche terrena, che la scienza sa essere possibile talora anche in casi estremi. Infine, il credente si fa “prossimo” al malato soprattutto portandogli quanto ha di più bello e prezioso, la salvezza di Cristo (At 3,6): al sofferente il cristiano annuncia l’Evangelo della gioia, della guarigione e della risurrezione, gli proclama il nome di Cristo che solo è la risposta unica e definitiva al dramma del male, all’interrogativo del dolore.

Ecco perché il credente aiuta il sofferente ad incontrare Dio nella sua storia, invitandolo alla preghiera, alla meditazione della Scrittura, all’unione con lui nei Sacramenti.

Guarire i malati

Il discepolo di Gesù dovrà quindi, come lui, impegnare tutta la sua vita nella battaglia senza quartiere contro il male. Siamo salvati per salvare, guariti per guarire, consolati per consolare (2 Cor 1,3-4).

Uno dei segni del Regno che anche i discepoli devono portare, come Gesù, è la guarigione della malattia: “Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità” (Mt 10,1; Mc 6,13; 16,17-18).

Il Nuovo Testamento invita a compiere sul malato alcuni gesti particolari: fra questi c’è l’imposizione delle mani, sull’esempio di Gesù: “Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva” (Lc 4,40). Tra “i segni che accompagneranno quelli che credono” (Mc 16,17), Gesù infatti afferma: “imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Mc 16,18).

Un’altra pratica evangelica è l’unzione del malato con olio benedetto; già i Dodici, inviati da Gesù, “scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6,12).

Nella Chiesa un apposito “sacramento dei malati”, che comprende nel suo rituale sia l’imposizione delle mani che l’unzione con olio, significa concretamente al sofferente la salvezza che il Signore gli porta: nell’“Unzione degli infermi” l’adesione al Signore nella confessione dei propri peccati è foriera di guarigione e di resurrezione. Giacomo afferma: “Chi è malato, chiami presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,14-15).

Paolo più volte enumera, tra i “carismi, … manifestazioni particolari dello Spirito per il bene comune” (1 Cor 12,1.7), il “dono di far guarigioni” (1 Cor 12,9.28.30). In che cosa consiste?

Si noti innanzitutto come Paolo distingua il “dono di far guarigioni” dal “potere dei miracoli” (1 Cor 12,7-10.28-30). Il “dono delle guarigioni” è innanzitutto la lotta tenace alla malattia, usufruendo di quanto di meglio la scienza umana può offrire. Già il Siracide raccomandava il ricorso al medico, strumento dell’Altissimo per dare guarigione (Sir 38,1-15).

Altre volte il credente sarà chiamato a guarire pregando per il malato: “La maggior parte delle guarigioni, almeno come le vediamo ai nostri giorni, non sono né miracolose né immediate. Ciò che succede in molti casi è che, grazie alla preghiera, scompaiono le cause della malattia, come l’odio, il rancore, la paura, il rigetto della vita, il nervosismo, la tensione, e l’infermo recupera la pace e la salute. In molti casi la grazia della preghiera riattiva ed intensifica le forze naturali per recuperare la salute con più rapidità” (M. Iragui). La preghiera con e per il malato, lo aiuta ad aderire sempre di più al Signore, e ciò diventa fonte di immenso benessere interiore, che talora si traduce anche in miglioramenti o guarigioni anche sul piano fisico.

“Ciò non esclude che ci siano anche guarigioni miracolose, frutto di un intervento miracoloso del Signore” (M. Iragui). Ma in ogni caso, ricordiamocelo bene, il discepolo del Signore è soprattutto colui che proclama al malato il miracolo più grande, che è il fatto che Dio nel Figlio si è incarnato per prendere su di sè tutte le nostre sofferenze, per annientarle nella risurrezione del Cristo. E se anche si possono chiedere a Dio miracoli terreni, certamente il dono più grande da implorare sarà la comprensione e soprattutto l’adesione nella fede al suo immenso progetto d’amore, per cui Dio non ha esitato a sacrificare il Figlio per noi: e l’“amen” amoroso e convinto a questo meraviglioso mistero è l’unico vero mezzo di guarigione e di salvezza integrale per tutti gli uomini di tutti i tempi.

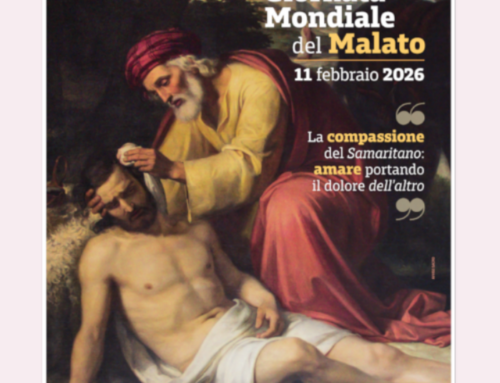

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Il commento del biblista Carlo Miglietta della quinta opera di misericordia corporale: Visitare gli infermi

Gesù taumaturgo

Gesù fu certamente uno straordinario taumaturgo: “Gli portavano tutti i malati… Guarì molti che erano afflitti da varie malattie…” (Mc 1,32-34); “E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano” (Mc 6,56). Tra i malati, trovano posto speciale, per Gesù, due categorie “tabù” nel giudaismo: i lebbrosi (Mc 1,40-44) e gli “indemoniati”, probabilmente malati psichiatrici (Mc 1,21-28; 5,1-20; 7,24-30; 9,14-26).

Ma le sue meravigliose guarigioni non erano solo un beneficio per i fortunati che ne potevano godere: erano soprattutto espressione della sua potenza di Salvatore, del senso più profondo della sua missione; egli era venuto per sconfiggere definitivamente il male e la morte, e la sua vittoria iniziava proprio nel limite spazio-temporale della povera umanità ammalata che a lui accorreva. Perciò Marco li chiama dynamis, potenza (Mc 6,2.5.14; 9,39), e mai sèmeion, segno, o tèras, prodigio.

I miracoli nei Vangeli non sono quindi, di per sé, segni propagandistici compiuti per dimostrare che Gesù è Dio, ma momenti rivelativi della divina sollecitudine per i sofferenti. Solo alla luce del mistero pasquale essi saranno letti come anticipazione della potenza di Dio che si manifesta nella resurrezione. Si capisce l’insistenza della fede richiesta a chi viene guarito: “La tua fede ti ha salvato”, dice Gesù all’emorroissa e al cieco di Gerico (Mc 5,34; 10,52); “Tutto è possibile per chi crede” (Mc 9,22-24). Gesù ribadisce che la salvezza totale viene solo dall’adesione a lui, e l’evento di guarigione, seppur miracoloso, altro non è che un epifenomeno del totale superamento del limite creaturale che la sua incarnazione realizza.

Il Figlio di Dio non solo sta dalla parte di chi soffre: egli stesso soffre, condivide l’esperienza umana di finitudine, sussumendone tutto il male e il dolore. Di fronte ad ogni infermità o sofferenza, Gesù “si commuove”, “sente compassione” (Mc 1,41; 6,34; 8,2; Mt 9,36; 14, 14; 20,34; Lc 7,13); di fonte alla morte dell’amico, addirittura “scoppiò in pianto” (Gv 11,33-38).

Mediatori della Salvezza

Il discepolo è chiamato a prolungare nel mondo l’incarnazione del Figlio di Dio facendosi segno concreto del suo amore verso chi soffre, diventando egli stesso, per chi è nel dolore, la prima esperienza della bontà e della salvezza di Dio.

Noi siamo il primo sacramento di Cristo per chi è nell’afflizione: le nostre gambe sono le gambe con cui Gesù arriva al malato, le nostre braccia sono le braccia con cui Gesù lo soccorre, la nostra bocca quella con cui il Cristo lo consola e gli annuncia la salvezza. Il credente è, per il fratello, il tramite, il mediatore della salvezza. Egli aiuta il sofferente nella lotta contro il dolore, prodigandosi con ogni mezzo per alleviarne le pene. Ma soprattutto gli si fa “prossimo”, con una presenza effettiva ed affettiva: spesso è la solitudine l’aspetto peggiore della malattia e del dolore, e la condivisione è già potente medicina

Per questo il credente non sentirà mai la malattia e la stessa morte un fatto privato, ma li vivrà e aiuterà gli altri a viverli come evento familiare, comunitario, ecclesiale: sono sempre l’amore e la solidarietà, autentiche esperienze del Cristo, che devono “colorare” anche i nostri momenti più bui. Il credente aiuta il sofferente a mantenere la sua libertà, a poter fare le sue scelte in ogni momento, a vivere in profonda umanità la sua esperienza di dolore.

In tal senso, è importante dire la verità al malato, rispettando però la sua capacità di comprensione e senza mai negargli in senso assoluto una speranza di guarigione anche terrena, che la scienza sa essere possibile talora anche in casi estremi. Infine, il credente si fa “prossimo” al malato soprattutto portandogli quanto ha di più bello e prezioso, la salvezza di Cristo (At 3,6): al sofferente il cristiano annuncia l’Evangelo della gioia, della guarigione e della risurrezione, gli proclama il nome di Cristo che solo è la risposta unica e definitiva al dramma del male, all’interrogativo del dolore.

Ecco perché il credente aiuta il sofferente ad incontrare Dio nella sua storia, invitandolo alla preghiera, alla meditazione della Scrittura, all’unione con lui nei Sacramenti.

Guarire i malati

Il discepolo di Gesù dovrà quindi, come lui, impegnare tutta la sua vita nella battaglia senza quartiere contro il male. Siamo salvati per salvare, guariti per guarire, consolati per consolare (2 Cor 1,3-4).

Uno dei segni del Regno che anche i discepoli devono portare, come Gesù, è la guarigione della malattia: “Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità” (Mt 10,1; Mc 6,13; 16,17-18).

Il Nuovo Testamento invita a compiere sul malato alcuni gesti particolari: fra questi c’è l’imposizione delle mani, sull’esempio di Gesù: “Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva” (Lc 4,40). Tra “i segni che accompagneranno quelli che credono” (Mc 16,17), Gesù infatti afferma: “imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Mc 16,18).

Un’altra pratica evangelica è l’unzione del malato con olio benedetto; già i Dodici, inviati da Gesù, “scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6,12).

Nella Chiesa un apposito “sacramento dei malati”, che comprende nel suo rituale sia l’imposizione delle mani che l’unzione con olio, significa concretamente al sofferente la salvezza che il Signore gli porta: nell’“Unzione degli infermi” l’adesione al Signore nella confessione dei propri peccati è foriera di guarigione e di resurrezione. Giacomo afferma: “Chi è malato, chiami presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,14-15).

Paolo più volte enumera, tra i “carismi, … manifestazioni particolari dello Spirito per il bene comune” (1 Cor 12,1.7), il “dono di far guarigioni” (1 Cor 12,9.28.30). In che cosa consiste?

Si noti innanzitutto come Paolo distingua il “dono di far guarigioni” dal “potere dei miracoli” (1 Cor 12,7-10.28-30). Il “dono delle guarigioni” è innanzitutto la lotta tenace alla malattia, usufruendo di quanto di meglio la scienza umana può offrire. Già il Siracide raccomandava il ricorso al medico, strumento dell’Altissimo per dare guarigione (Sir 38,1-15).

Altre volte il credente sarà chiamato a guarire pregando per il malato: “La maggior parte delle guarigioni, almeno come le vediamo ai nostri giorni, non sono né miracolose né immediate. Ciò che succede in molti casi è che, grazie alla preghiera, scompaiono le cause della malattia, come l’odio, il rancore, la paura, il rigetto della vita, il nervosismo, la tensione, e l’infermo recupera la pace e la salute. In molti casi la grazia della preghiera riattiva ed intensifica le forze naturali per recuperare la salute con più rapidità” (M. Iragui). La preghiera con e per il malato, lo aiuta ad aderire sempre di più al Signore, e ciò diventa fonte di immenso benessere interiore, che talora si traduce anche in miglioramenti o guarigioni anche sul piano fisico.

“Ciò non esclude che ci siano anche guarigioni miracolose, frutto di un intervento miracoloso del Signore” (M. Iragui). Ma in ogni caso, ricordiamocelo bene, il discepolo del Signore è soprattutto colui che proclama al malato il miracolo più grande, che è il fatto che Dio nel Figlio si è incarnato per prendere su di sè tutte le nostre sofferenze, per annientarle nella risurrezione del Cristo. E se anche si possono chiedere a Dio miracoli terreni, certamente il dono più grande da implorare sarà la comprensione e soprattutto l’adesione nella fede al suo immenso progetto d’amore, per cui Dio non ha esitato a sacrificare il Figlio per noi: e l’“amen” amoroso e convinto a questo meraviglioso mistero è l’unico vero mezzo di guarigione e di salvezza integrale per tutti gli uomini di tutti i tempi.

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

La quinta opera di misericordia corporale