Accogliere i forestieri: commento della Pastorale della Salute

Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla quarta opera di misericordia corporale

(di Francesca Di Maolo, Presidente Istituto Serafico di Assisi)

[…] Papa Francesco ci invita a riflettere e a riscoprire le opere di misericordia corporale e spirituale.Si tratta di un modo per risvegliare la nostra coscienza. Le opere di misericordia sono azioni concrete in risposta a bisogni concreti, sono gesti di amore e bontà che rendono diversa la vita di chi soffre, riscattandola dal male dell’indifferenza.

Il comandamento che Gesù ci ha lasciato: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato» (Gv 13,34) ci invita a superare il nostro egoismo e a riconoscere come propri i bisogni dell’altro, a riempire d’amore la sua solitudine, a condividere con lui la strada e a cercare insieme di dare senso al nostro cammino.

«Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1GV 3,18): è l’invito esplicito nel Nuovo Testamento.

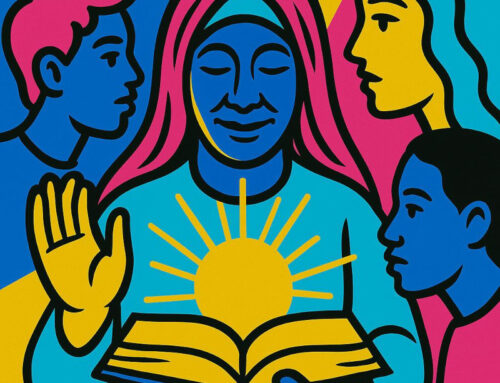

L’accoglienza del forestiero, insieme alle altre opere di misericordia, non rappresenta solo un atteggiamento della comunità cristiana, ma è una dimensione fondamentale della carità, che testimonia ed esprime in azione la radice profonda dell’essere cristiano. “Accogliere” non è semplicemente un dovere morale del cristiano, ma ne svela il suo stato ontologico.

Già nell’Antico Testamento l’ospitalità è considerata come sacra: «siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 22,20; 23,9. In Abramo che ospita i tre pellegrini (Gen 18) è Dio che visita l’uomo. «Quando uno straniero si stabilirà nella vostra terra, non opprimetelo. Trattatelo come se fosse uno dei vostri connazionali, dovete amarlo come voi stessi» (Lv 19,10).

Non possiamo dimenticare che il primo pellegrino da accogliere è Gesù, che ci viene incontro vuole entrare in dialogo con noi.

Nei Vangeli Gesù è sempre in cammino e sono tanti gli episodi di accoglienza che vengono narrati. Gesù è stato pellegrino sulle vie della Palestina, assistito dalle donne e ospitato da molti: «Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Mt 8,20); «Zaccheo, scendi subito, perché oggi debbo fermarmi a casa tua» (LC 19,1-10). È ospite a Betania, in casa di Simone e il lebbroso (Mt 26,6 13); in casa di Marta e Maria (Lc 10,38; Gv 12,1-2). Lui stesso, da bambino, è stato esule in Egitto (Mt 2, 13 23). «Ero straniero mi avete accolto», forestiero e mi avete ospitato, dirà Gesù chiaramente (Mt 25, 38-43).

Sull’esempio di Cristo San Paolo grida: «Perciò accoglietevi, gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio (Rm 15,7), impegnandosi ad avere gli stessi sentimenti, sopportando l’uno e il peso dell’altro e conservando l’unità dello spirito nel vincolo della pace» (EFf4,3). Dice San Pietro: «Siate ospitali gli uni con gli altri, senza mormorare. Usate i vari doni di Dio; ciascuno metta al servizio degli altri la grazia particolare che ha ricevuto» (1 Pt 4, 9-11).

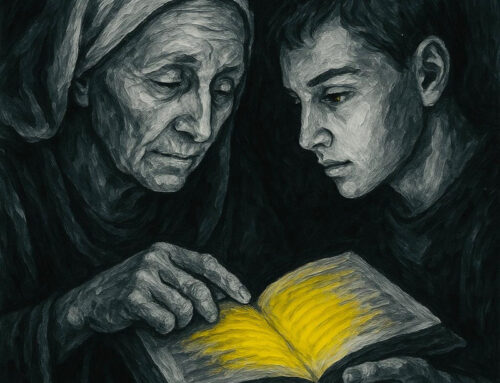

L’accoglienza del forestiero trova sistemazione nella regola di San Benedetto (cap. 53) quando esorta il monaco all’accoglienza perché «hospes est alter Christus», cioè l’immagine viva e storica di Cristo. L’altro è parte di me, quindi, l’accolgo per esprimere concretamente il comandamento dell’amore, «Ama il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39, alla sequela di Gesù il quale ha detto: «chi accoglie voi, accoglie me» (cfr MT 10,40; cfr anche Mt 18,5; 25,31 e ss).

L’accoglienza in primo luogo implica apertura e dedizione verso l’altro, ma anche la capacità di ascoltarlo e di fargli spazio nel nostro cuore. Uno spazio nel quale si sente accettato così com’è. Ma l’accoglienza richiede anche il saper essere prossimo all’altro, il prendersi cura dell’altro. Per accogliere occorre diventare «una presenza che soccorre».

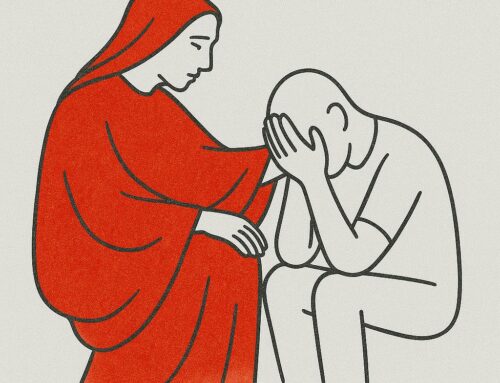

Gesù ci spiega la prossimità con la parabola del buon samaritano che passò accanto al giudeo malcapitato, «lo guardò», «ne ebbe compassione», «gli si fece vicino» (…) «e si prese cura di lui».

Chi è il prossimo ad accogliere e soccorrere?

Senza addentrarci nelle interpretazioni complesse che sono state date della parabola, a livello antropologico, religioso e precettivo-etico, il prossimo può essere individuato nel fratello, nello straniero, nel nemico: è l’altro.

Per spiegare il modo con cui il samaritano si fece prossimo dell’uomo maltrattato Gesù usa una parola che esprime la natura del cambiamento interiore necessario per praticare la prossimità. Gesù dice che il samaritano «ebbe compassione di lui» (Lc 10,33). Il verbo greco “splanechnizomai”, che ritroviamo nella parabola, significa “risentire qualcosa nelle proprie viscere”. Da qui l’accezione di “sentire compassione”, “muoversi a misericordia”.

Nel Vangelo questo verbo è usato 12 volte per indicare l’atteggiamento di Cristo nella relazione con le persone che soffrono e che si trovano nel bisogno. Gesù di fronte alla sofferenza reagisce emotivamente con tutta la sua persona.

È la misericordia che crea vicinanza prossimità.

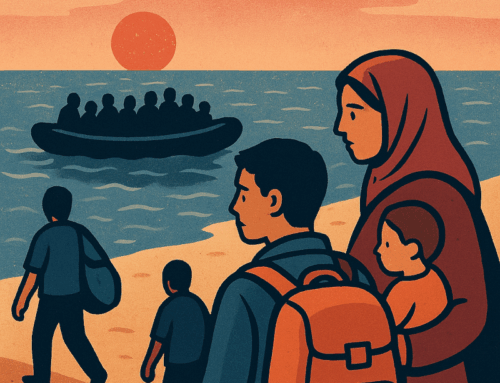

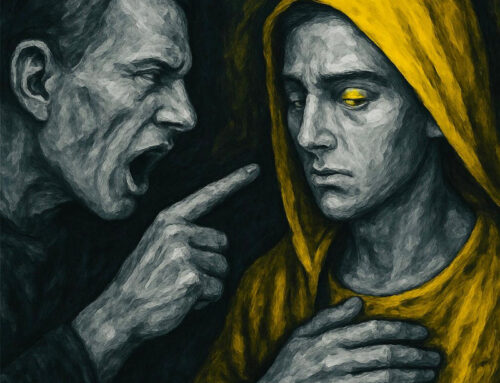

Il rifiuto dell’immigrato, dello straniero del prossimo rappresentano la negazione del nostro essere cristiani e della realtà fondamentale della fraternità umana. La tendenza crescente a “non accogliere” e a “diffidare” mina le basi profonde dell’umanesimo.

La pratica della misericordia nell’accoglienza del forestiero è più che mai oggi una sorgente di guarigione: per l’uomo che la pratica, che potrà curare le ferite dell’individualismo, riscoprendo la bellezza del dono della relazione, e per il forestiero, ferito dalla diffidenza, dai diritti negati, dall’impossibilità di vivere vivere una vita piena.

Tutte le opere misericordia sono oggi dei preziosi strumenti per l’educazione della comunità secondo la pedagogia dei fatti. Per curare la nostra diffidenza e incapacità di esprimere la nostra condizione di uomo e di cristiano, abbiamo bisogno di ritrovare la nostra sensibilità, la nostra capacità di commuoverci per le sofferenze e le piaghe che affliggono i nostri fratelli.

È giunto il momento di riscoprire tutta la nostra umanità, di non rimanere estranei al dolore degli altri, di ritrovare la bellezza e la gioia della vicinanza e della tenerezza. È necessario iniziare a intraprendere con decisione la via dell’accoglienza, spezzare ogni steccato culturale, superare pregiudizi etnici e religiosi, abbattere i muri e confini che abbiamo eretto per separarci dal prossimo.

Questo Anno Santo ci spinge ad intraprendere la via della guarigione: rendere abitabile per tutti la casa comune. Sulla via dell’accoglienza, ogni uomo e ogni credente deve ritrovare la cattedra degli ultimi (Mt 5,1-12), intercettarne le urgenze, i bisogni ineludibili, per evitare che quella stessa cattedra, se dimenticata, si traduca in un tribunale (Mt 25,31-46), ma anche per creare dei ponti tra la Parola e quanto in amore si vive nella quotidianità.

Fonte

Immagine

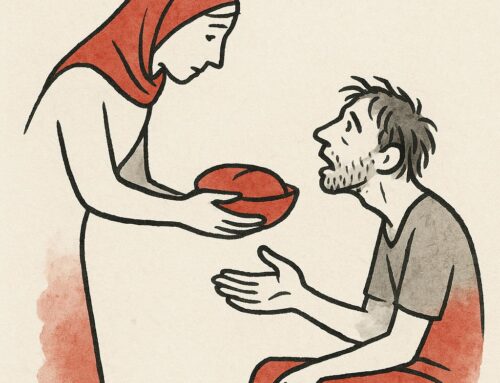

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni

Dal sito dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, il commento alla quarta opera di misericordia corporale

(di Francesca Di Maolo, Presidente Istituto Serafico di Assisi)

[…] Papa Francesco ci invita a riflettere e a riscoprire le opere di misericordia corporale e spirituale.Si tratta di un modo per risvegliare la nostra coscienza. Le opere di misericordia sono azioni concrete in risposta a bisogni concreti, sono gesti di amore e bontà che rendono diversa la vita di chi soffre, riscattandola dal male dell’indifferenza.

Il comandamento che Gesù ci ha lasciato: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato» (Gv 13,34) ci invita a superare il nostro egoismo e a riconoscere come propri i bisogni dell’altro, a riempire d’amore la sua solitudine, a condividere con lui la strada e a cercare insieme di dare senso al nostro cammino.

«Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1GV 3,18): è l’invito esplicito nel Nuovo Testamento.

L’accoglienza del forestiero, insieme alle altre opere di misericordia, non rappresenta solo un atteggiamento della comunità cristiana, ma è una dimensione fondamentale della carità, che testimonia ed esprime in azione la radice profonda dell’essere cristiano. “Accogliere” non è semplicemente un dovere morale del cristiano, ma ne svela il suo stato ontologico.

Già nell’Antico Testamento l’ospitalità è considerata come sacra: «siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 22,20; 23,9. In Abramo che ospita i tre pellegrini (Gen 18) è Dio che visita l’uomo. «Quando uno straniero si stabilirà nella vostra terra, non opprimetelo. Trattatelo come se fosse uno dei vostri connazionali, dovete amarlo come voi stessi» (Lv 19,10).

Non possiamo dimenticare che il primo pellegrino da accogliere è Gesù, che ci viene incontro vuole entrare in dialogo con noi.

Nei Vangeli Gesù è sempre in cammino e sono tanti gli episodi di accoglienza che vengono narrati. Gesù è stato pellegrino sulle vie della Palestina, assistito dalle donne e ospitato da molti: «Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Mt 8,20); «Zaccheo, scendi subito, perché oggi debbo fermarmi a casa tua» (LC 19,1-10). È ospite a Betania, in casa di Simone e il lebbroso (Mt 26,6 13); in casa di Marta e Maria (Lc 10,38; Gv 12,1-2). Lui stesso, da bambino, è stato esule in Egitto (Mt 2, 13 23). «Ero straniero mi avete accolto», forestiero e mi avete ospitato, dirà Gesù chiaramente (Mt 25, 38-43).

Sull’esempio di Cristo San Paolo grida: «Perciò accoglietevi, gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio (Rm 15,7), impegnandosi ad avere gli stessi sentimenti, sopportando l’uno e il peso dell’altro e conservando l’unità dello spirito nel vincolo della pace» (EFf4,3). Dice San Pietro: «Siate ospitali gli uni con gli altri, senza mormorare. Usate i vari doni di Dio; ciascuno metta al servizio degli altri la grazia particolare che ha ricevuto» (1 Pt 4, 9-11).

L’accoglienza del forestiero trova sistemazione nella regola di San Benedetto (cap. 53) quando esorta il monaco all’accoglienza perché «hospes est alter Christus», cioè l’immagine viva e storica di Cristo. L’altro è parte di me, quindi, l’accolgo per esprimere concretamente il comandamento dell’amore, «Ama il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39, alla sequela di Gesù il quale ha detto: «chi accoglie voi, accoglie me» (cfr MT 10,40; cfr anche Mt 18,5; 25,31 e ss).

L’accoglienza in primo luogo implica apertura e dedizione verso l’altro, ma anche la capacità di ascoltarlo e di fargli spazio nel nostro cuore. Uno spazio nel quale si sente accettato così com’è. Ma l’accoglienza richiede anche il saper essere prossimo all’altro, il prendersi cura dell’altro. Per accogliere occorre diventare «una presenza che soccorre».

Gesù ci spiega la prossimità con la parabola del buon samaritano che passò accanto al giudeo malcapitato, «lo guardò», «ne ebbe compassione», «gli si fece vicino» (…) «e si prese cura di lui».

Chi è il prossimo ad accogliere e soccorrere?

Senza addentrarci nelle interpretazioni complesse che sono state date della parabola, a livello antropologico, religioso e precettivo-etico, il prossimo può essere individuato nel fratello, nello straniero, nel nemico: è l’altro.

Per spiegare il modo con cui il samaritano si fece prossimo dell’uomo maltrattato Gesù usa una parola che esprime la natura del cambiamento interiore necessario per praticare la prossimità. Gesù dice che il samaritano «ebbe compassione di lui» (Lc 10,33). Il verbo greco “splanechnizomai”, che ritroviamo nella parabola, significa “risentire qualcosa nelle proprie viscere”. Da qui l’accezione di “sentire compassione”, “muoversi a misericordia”.

Nel Vangelo questo verbo è usato 12 volte per indicare l’atteggiamento di Cristo nella relazione con le persone che soffrono e che si trovano nel bisogno. Gesù di fronte alla sofferenza reagisce emotivamente con tutta la sua persona.

È la misericordia che crea vicinanza prossimità.

Il rifiuto dell’immigrato, dello straniero del prossimo rappresentano la negazione del nostro essere cristiani e della realtà fondamentale della fraternità umana. La tendenza crescente a “non accogliere” e a “diffidare” mina le basi profonde dell’umanesimo.

La pratica della misericordia nell’accoglienza del forestiero è più che mai oggi una sorgente di guarigione: per l’uomo che la pratica, che potrà curare le ferite dell’individualismo, riscoprendo la bellezza del dono della relazione, e per il forestiero, ferito dalla diffidenza, dai diritti negati, dall’impossibilità di vivere vivere una vita piena.

Tutte le opere misericordia sono oggi dei preziosi strumenti per l’educazione della comunità secondo la pedagogia dei fatti. Per curare la nostra diffidenza e incapacità di esprimere la nostra condizione di uomo e di cristiano, abbiamo bisogno di ritrovare la nostra sensibilità, la nostra capacità di commuoverci per le sofferenze e le piaghe che affliggono i nostri fratelli.

È giunto il momento di riscoprire tutta la nostra umanità, di non rimanere estranei al dolore degli altri, di ritrovare la bellezza e la gioia della vicinanza e della tenerezza. È necessario iniziare a intraprendere con decisione la via dell’accoglienza, spezzare ogni steccato culturale, superare pregiudizi etnici e religiosi, abbattere i muri e confini che abbiamo eretto per separarci dal prossimo.

Questo Anno Santo ci spinge ad intraprendere la via della guarigione: rendere abitabile per tutti la casa comune. Sulla via dell’accoglienza, ogni uomo e ogni credente deve ritrovare la cattedra degli ultimi (Mt 5,1-12), intercettarne le urgenze, i bisogni ineludibili, per evitare che quella stessa cattedra, se dimenticata, si traduca in un tribunale (Mt 25,31-46), ma anche per creare dei ponti tra la Parola e quanto in amore si vive nella quotidianità.

Fonte

Immagine

- Immagine creata digitalmente da spazio + spadoni